1.はじめに

現在大和三古道(上ツ道、中ツ道、下ツ道)の話題では、かならず「等間隔に建設された道」という枕詞がつきます。しかし、岸俊男氏により、この説が唱えられたのはつい最近の1970年代です。しかし、令和の今ではそれを疑う人はいません。ここでは、なぜそう信じられてしまったのかを検証します。

|

2.三古道の検証

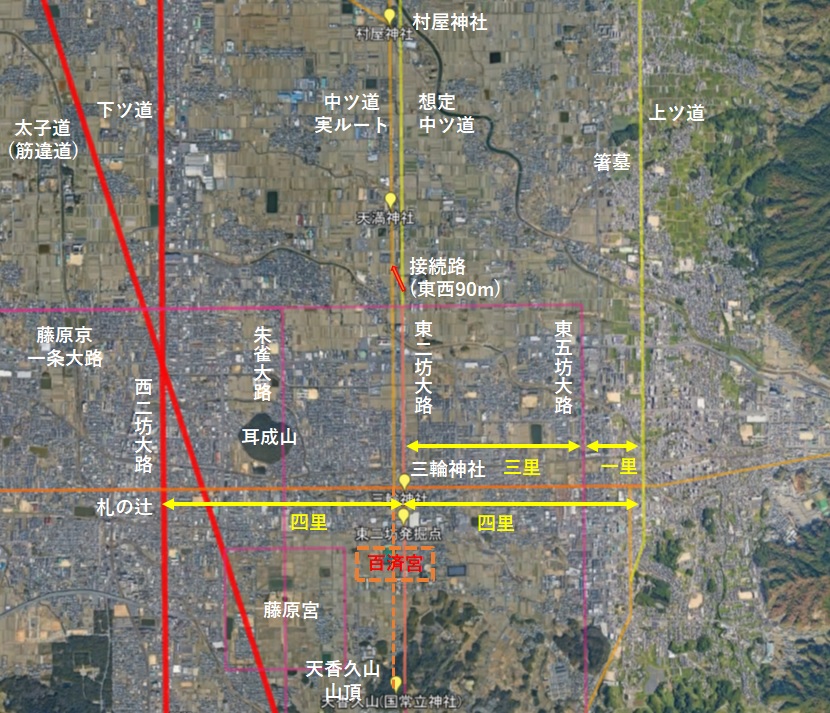

最初に大和三古道(上ツ道、中ツ道、下ツ道)が等間隔に建設されたとしたのは、1970年代の岸俊男氏でした。彼は1/3000の地図を使い、古道の間隔を横大路上で測定しました。そして、下ツ道と中ツ道(三輪神社西方路)間を2118m、中ツ道と下ツ道間を2106mとし、各道はほぼ同じ4里間隔としました。この説が現在でも信じられているわけです。これに、藤原京の条坊路を上書きして描いたのが図1です。

この図から、等間隔だった理由は、上ツ道も藤原京と同じ一里=532mの基準で建設されていたからでした。三輪神社は東2坊大路が通っていたので、当然一里=532mの基準に合致するわけです。現在、中世から江戸時代の記録に沿って、三輪神社を通っていた道が中ツ道(=東2坊大路)と考えられています。しかし、藤原京以前に、中ツ道が三輪神社を通っていた証拠はなにも無いのです。実際には、東二坊大路を北に出た道は、すぐに西に90m余り振れます。この振れた先が、村屋神社や発掘地点を通る、藤原京以前の中ツ道になります。したがって、中ツ道は一里=532mの基準に合っていないわけです。

岸俊男氏の想定した藤原京は、西が下ツ道、東が中ツ道で挟まれた地域でした。そのために、藤原京の基準となる東二坊大路は中ツ道である必要がありました。

藤原京の場所の確定までには、中ツ道は天香具山の西の麓を通ることを想定している説もありました。したがって、昭和の中頃の時代にも中ツ道の場所は不明だったわけです。東二坊大路=中ツ道説は、岸俊男氏の想定した、「下ツ道と中ツ道からなる藤原京説」が支持されて確定したものです。

しかし、現在では東は東五坊大路まで確認されています。東二坊大路は基準ではなく、藤原京の基準は下ツ道だけだったのです。したがって、東二坊大路=中ツ道説にはなんの根拠もなくなったのです。この誤った想定のために、なんの根拠もなく大和の三古道は同時期に建設されたと盲信されているわけです。

中ツ道の実経路については、遺存地割での検討しか行われておらず、その地割は飛鳥時代の地割ではなく、平城京時代のものなので、正しい認識がされていない。例えば、「京道」という字を通っていたとされるが、それは平城京内(九条から十条)の道だった。

|

図1 三古道と藤原京

|

この時の中ツ道と藤原京東二条大路の東西差を調整する接続路跡は現在でも図2のように残っています。この接続路を実際に歩いてみると、高低差が無い平地にも関わらず、道が不自然に大きく曲がっているのがわかります。ここを見ると、大和三古道が等間隔とされたのは、横大路で藤原京の大路を測ったからにすぎないことがよくわかります。

図3 接続路周辺(北側入口から南東方向)

|

図2 中ツ道と東二条大路の接続路

|

中ツ道は下ツ道や上ツ道の前に、天香久山々頂を基準に建設された道となります。舒明天皇の時代、中ツ道の起点である天香久山の北の麓には百済宮が造営されました。万葉集の国見の歌にあるように、舒明天皇は天香具山の北側に都を見ていました。飛鳥からみれば、中ツ道がなぜ飛鳥に直接つながらない場所に建設されたのか疑問があります。しかし、中ツ道が建設された時代には、飛鳥には焼けた岡本宮跡しかありませんでした。舒明天皇が長命であったら、中ツ道を中心に都がひろがり、「飛鳥」と呼ばれる時代はなかったかもしれません。現在では、飛鳥時代の話は飛鳥地方だけで語られるので、最初の正方位の宮である百済宮を造営した、革新の時代であった舒明天皇の時代の話はでてきません。

|

3.まとめ

古道の建設順を考えると以下になります。

①中ツ道(百済宮(639)の大路、天香具山々頂が基準)

②下ツ道と上ツ道(下ツ道を基準として1里=532mで建設)

③藤原京条坊(下ツ道を基準として1里=532mで建設)

基準が同じことからも、下ツ道や上ツ道の建設年代は、中ツ道が建設された舒明天皇の百済宮の時代より新しく、藤原京建設(670年代造営開始)に近い時代ということができます。三古道の建設を推古朝とした場合、中ツ道から建設を始める理由はありません。

また、大和三古道を等間隔と誤認した原因は、「中ツ道が三輪神社を通っていた」という根拠のない思い込みでした。

|