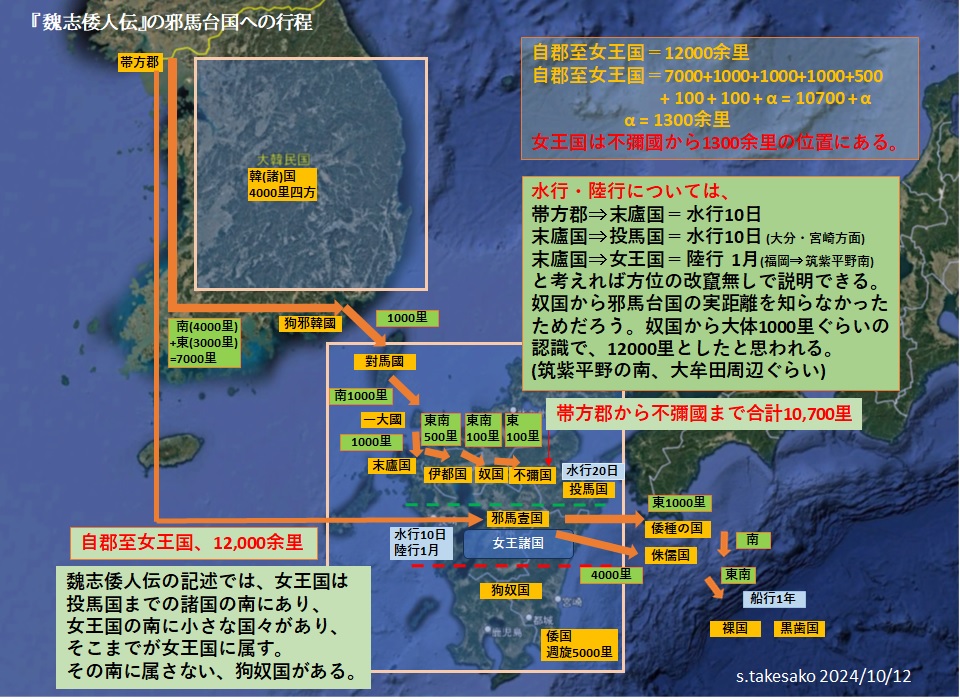

上の記述を図にしたのが下の図だ。まず前提条件として、倭人伝の前の章にある「韓」から、韓(諸)国は方4000里(4000里四方)を使っている。次にオレンジ色の記述より、だいたいの位置関係が決まる。①倭国は帯方郡の東南。②戸数道里を書いた北九州の南に女王国(邪馬台国)はある。③その他女王諸国の南に、女王国に属さない狗奴国がある。④道里を集計すると、會稽東冶の東にあるようだ。⑤倭国は海中の中洲島であり、5000里である。(これは韓諸国と同じく、5000里四方と解す) ④については台湾中部の緯度となり、色々と論争があるが、「道里を集計して比べた」とあるように、中国と倭国が2つとも描かれた地図を持ってなかったことがわかる。したがって、倭国は中国南部の東の海にあるという意味しかない。【後述のように『魏志倭人伝』では1里が90m程度の換算となる。ソウル(帯方郡)から台湾北部(會稽東冶とほぼ同緯度)の緯度までは1300km余りであり、12000里としても、そんなに違うわけではない。】

これらの記述から、倭国の範囲はほぼ九州とその周りの小島という理解だったことになる。

行程はまず、韓(諸)国の北にある帯方郡を起点としてはじまる。韓(諸)国の海岸線をまず南に(4000里)、そして東に(3000里)、合計で7000里行くことで、狗邪韓国に着く。直線距離という説もあるが、斜めに進むと一辺4000里ということから、最大5700里にしかならない。そして、朝鮮海峡を3000里で渡り、末廬国に着く。ここが、1000里x3であることから、記述するのに参考にした地図は概略図だということが分かる。そして、海岸沿いの陸路を、伊都国(500里)、奴国(100里)、不彌国(100里)と進む。ここまでの合計が10,700里となる。

|

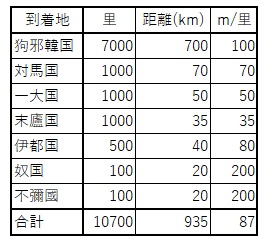

ここで、魏志倭人伝』の里と現代の距離(m)の換算をしてみると、表1のように、10700里が935kmとなり平均で90m/里程度である。中国のこの時代の里は400m余りとされるが、どの距離も35mから200m/里とアバウトな数字である。これは、よくなされている短里/長里という話ではなく、単に使った地図の縮尺が正しくなかっただけだろう。

|

表1 『魏志倭人伝』の里とmの換算表

|

このあとは、「南至投馬國、水行二十日。」「南至邪馬壹國、女王之所都。水行十日、陸行一月。」と距離と方位ではなく、旅程表示に変わっているため、「畿内説」では議論では、「距離と方位」を無視し、「旅程」のみの議論に発散させるわけである。しかし、これは具体的な数字を持っていなかったので、旅程に変えたのだろう。

最後に「自郡至女王國、萬二千餘里。」とあり、これまでの10,700里に加え、あと1000里ばかりのところに、邪馬台国があることに変わりはない。大体の位置は知っていたのだろう。したがって、邪馬台国は、北九州の沿岸から100kmぐらいのところにあることになる。

また、「水行・陸行」については、帯方郡からの旅程で考えると、末廬国までが水行10日。投馬国までは水行10日のところだろう。大分か宮崎あたり。邪馬台国までは末廬国から1ヶ月。筑紫平野の南、大牟田市あたりとなる。

大和に邪馬台国を持っていくために、南を西に改竄する議論があるが、その根拠が、15世紀の李氏朝鮮で描かれた、中国から入手した地図に、拡大した朝鮮半島と方角を間違えた日本を加えた地図という。藁をも掴む感じが出ている。