6.測量起点はどこか

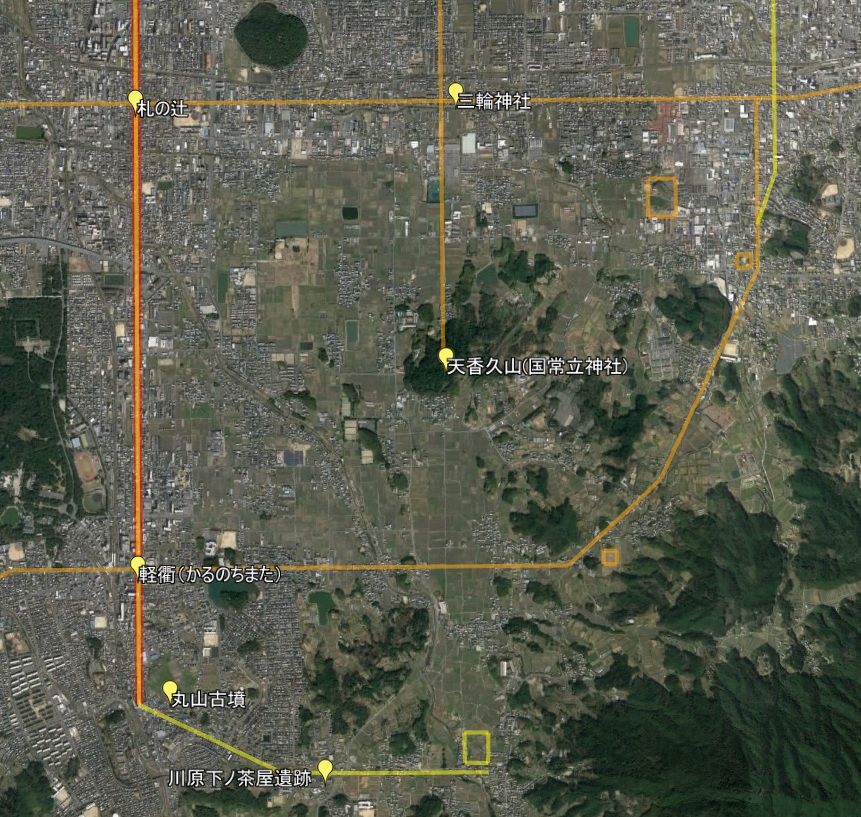

図8は下ツ道経路上の標高である。①と②の地点はほぼ同じ標高であり,②をすぎて400m程度は平地が続く。その後標高差20m程度の丘が現れる。標高差20mの見通し距離は約17kmであるが,平城京方向はさらに標高が下がるので見通し距離としては問題ない。したがって,この丘を起点として下ツ道の測量をおこなったことになる。

図8 下ツ道終端付近の標高図

[Google Earth Proによる]

7.まとめ

定説「上ツ道は見瀬円山古墳が起点である」を検証したが,下ツ道は見瀬円山古墳を削り,飛鳥京の入り口まで直線で敷設されていた可能性が高いことが判明した。そこからは,飛鳥横路により飛鳥宮まで続いていたことになる。

これにより,難波大道が難波宮から延びていたように,下ツ道は飛鳥宮から延びていた,飛鳥宮を支える大道ということになる。この道は各国の使者を迎える大路でもあった。下ツ道が丸山古墳で止まっていれば,使者は飛鳥宮には軽の衢で東におれて山田道を通り飛鳥宮の裏道を抜けて飛鳥宮に入ることになる。したがって,下ツ道の起点を丸山古墳とする説自体が不自然だった。下ツ道は飛鳥宮にとってもっとも重要で実用的な大道であった。そう考えると,飛鳥宮の大路は西向きの飛鳥横路であり,後のエビノコ郭が西向きに門があるのも当然である。このことに気が付かなかったことも,下ツ道を丸山古墳で止めていたことによる弊害である。下ツ道が敷設されたのは斉明天皇(655~661)の時代が最有力となる。

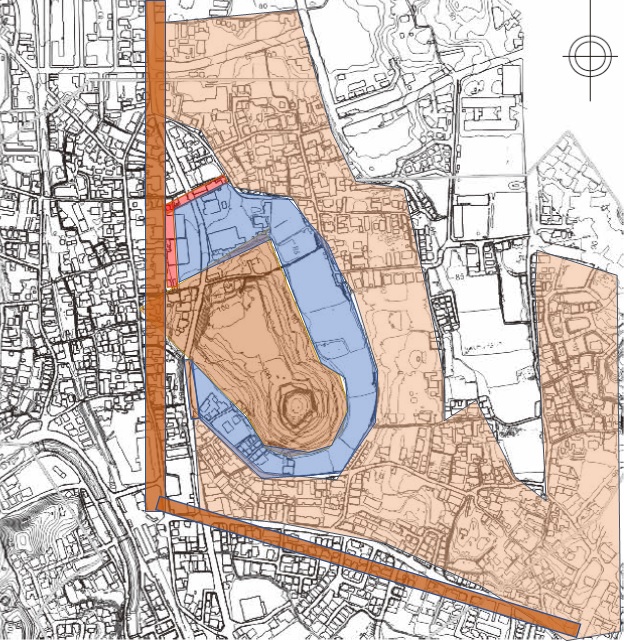

図9 飛鳥の古道と飛鳥宮

なお,飛鳥横路は飛鳥浄御原宮のエビノコ郭西門に接続されているとする説明もあるが,エビノコ郭西側中央にある西門とは下図のように20m程度北にずれている。飛鳥横路は飛鳥宮の南庭に接続していたことになる。

図10 飛鳥横路と飛鳥宮

[地図はGoogle Earth Proによる]

|

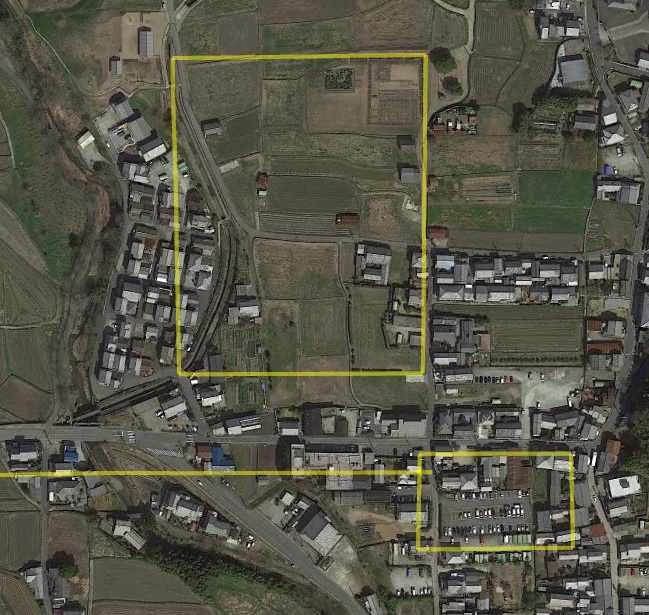

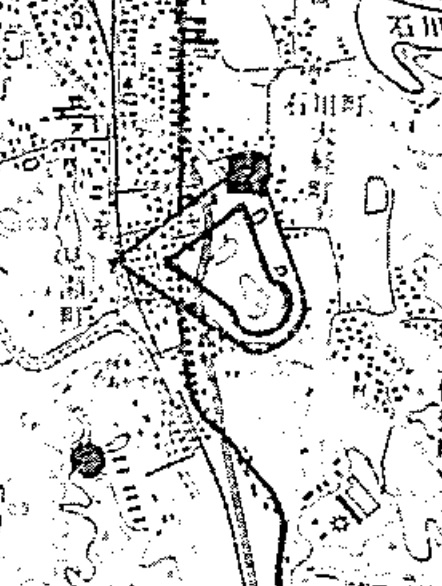

8.岸俊男著「大和の古道」記述の検証

岸俊男の下ツ道南部の具体的記述は以下の3点がある。①と②の記述からは,下ツ道は丸山古墳を完全に避けて迂回しているとも考えられる。しかし,③では下ツ道を現在も残る近世の中街道(古墳の西を通る道)ととられている。岸俊男著「飛鳥と方格地割」(1970)p.21第2図から丸山古墳の周りを図10に切り出した。この図では丸山古墳の周庭部に沿って道があったと考えたとも思えるが,そうであれば,南側の道が現在の鉄道線路のように北西部の頂点に向かわず,わざわざ北に向かい古墳に当たる道を通るのも不自然である。結局,この図は下ツ道の起点が丸山古墳の底辺中央であることを示すのが目的のようである。

下ツ道敷設時に周濠を迂回したのであれば,中世の時代に周濠を埋めたことになる。その時の道筋が現代に残る道と同じであれば,古墳本体の北西部を削る理由が無い。

|

|

【参考】岸俊男著「大和の古道」(『日本古代宮都の研究』(1988)に収録)での,下ツ道南端の記述部分。

①p.31 (初出『日本古代文化論攷』(1970))

『したがって下ツ道は,すでに指摘されているように,平城京朱雀大路を南に延長したいわゆる中街道がそれに当たり,稗田から二階堂・田原本・八木の集落を連ねて畝傍山の東を大軽をへて,見瀬円山古墳をかすめて南進する。』

②p.74 (初出『日本古代文化論攷』(1970))

『従って早く北浦定政が指摘したように,下ツ道は平城京朱雀大路として利用されたが,さらにその南への延長部分は近世の中街道となって,二階堂・田原本などの集落をへ,八木で横大路と交叉し,さらに畝傍山の東を大軽に至り,見瀬丸山古墳の旧周濠を西に迂回して南進する』。

③p.102-103[付論 見瀬丸山古墳と下ツ道](初出『青陵』16号(1970))

『しかしここで丸山古墳についての注目すべき問題を提起しておこう。それはこの古墳の中軸線は西北方向を向いているが,その中軸線と周濠外縁,あるいは周庭帯との交点がほぼ下ツ道の延長線と一致すること,換言すれば下ツ道はこの古墳の正面中央を起点とし,そこから北に直進するように計画されたのではなかろかということである。前方部における周濠の外縁線が現在では明確にできず,完全な復元が困難なので,なお重要な点で問題を残しており,古墳と古道の前後関係については慎重な検討を要するが,次の事実も併せ考える必要があろう。すなわち現在の国道一六九号線は丈六の交点(藤原京の南限・軽の街はこの付近)より約四00メートル南までは下ツ道をそのまま利用して直進するが,その三叉路から南は新しい道となり,古墳前方部の一部を通って南下している。下ツ道(むしろ近世の中街道と称した方がよかろう)も,そこから南は墳丘を避けるためにやや西に寄っているが,古墳以南ではもはや直線コースをとらず屈曲しながら南に向かっている。』

|

図11 岸俊男著「飛鳥と方格地割」(1970)p.21第2図より

|

|

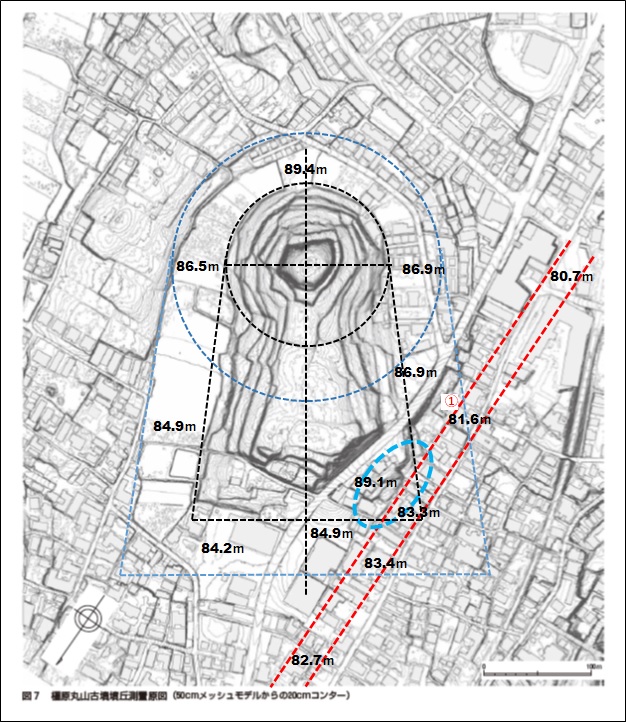

9.見瀬丸山古墳の周濠の検証

見瀬丸山古墳の周濠と想定下ツ道の標高を記入したのが図12である。これを見ると,周濠の標高の方が街を通る想定下ツ道の標高より高いのがわかる。また,①の部分は標高差約5mの崖になっている。したがって,周濠はここで途切れていることになる。周濠が確実に存在すると思われる左下の部分でも標高は84.2mであり,下ツ道が通る街の標高より高い。したがって,周濠を巡らすためには,少なくとも3~4mの堤を造る必要があるが,その痕跡はない。もともと,古墳造営時に街の部分には周濠を巡らしていなかった可能性が高いのではないかと思われる。

いずれにせよ,見瀬丸山古墳は自然の小山を利用した古墳なので,下ツ道敷設時には以下のような周濠になっていたと思われる。

図13 丸山古墳の標高(国土地理院)

[京都橘大学 文化財調査報告書 (2012)p.7の高低図に加筆]

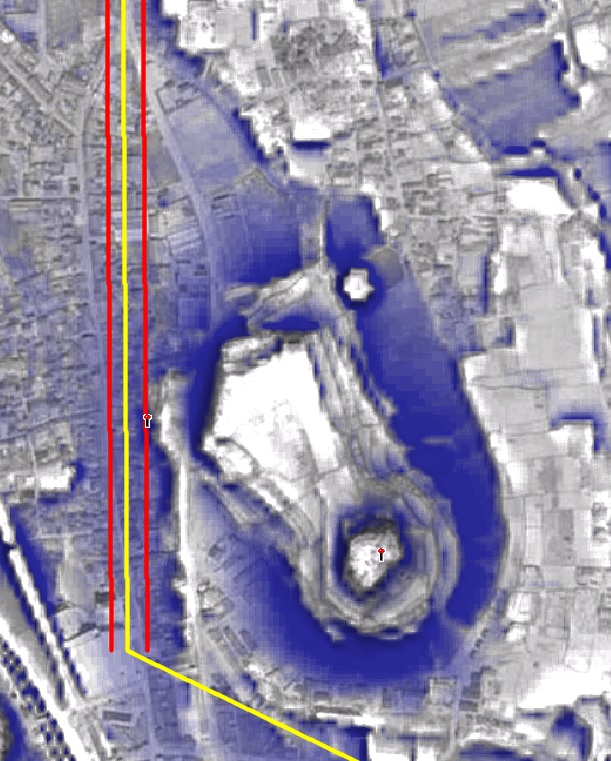

カシミールの3D画像でも,街と古墳の間にはっきりとした段差(崖)があることが分かる。

図15 丸山古墳周辺の画像(カシミール3D)

|

図12 丸山古墳の標高(国土地理院)

[京都橘大学 文化財調査報告書 (2012)p.9の高低図に加筆]

|