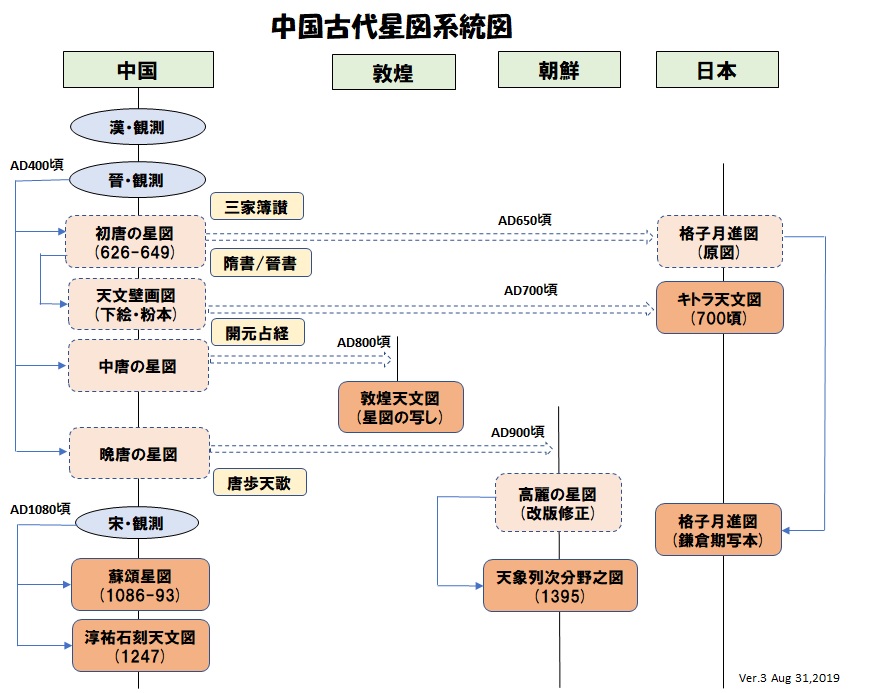

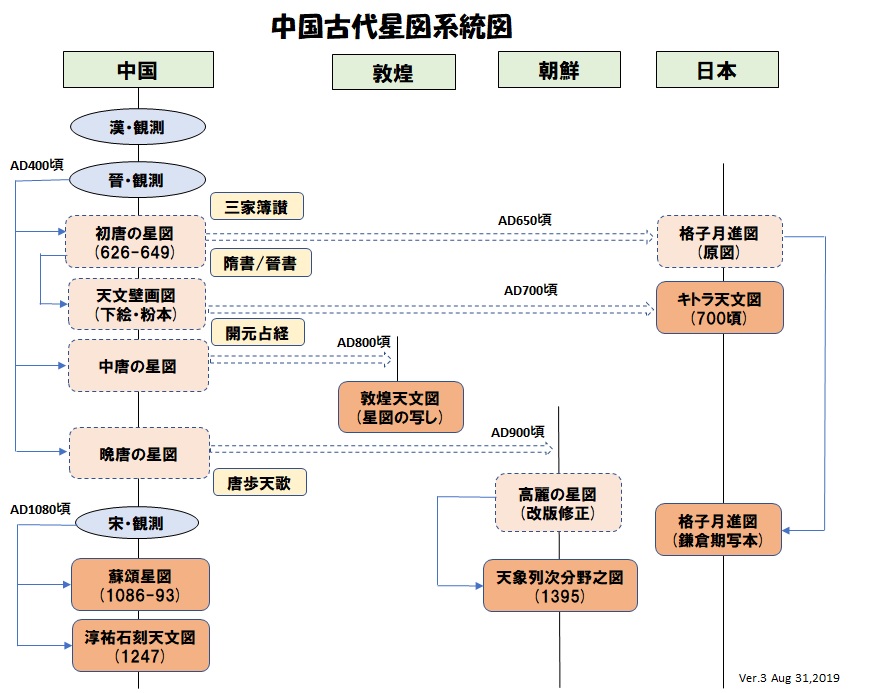

2017年11月発行の日本数学史学会の会誌「数学史研究」の228号(2017年8月~11月号)にて以下の論説を発表しました。その中で土御門家に伝わった星図『格子月進図』の原図作製推定時期を唐・太宗期(AD626-649)としました。以下はその概要とまとめです。

【題名】 中国古代星図の年代推定の研究

【副題】 初唐の星座の姿を伝える最古の星図『格子月進図』

【概要】

これまでの中国古代星図の年代推定は28宿の赤道宿度や同定した現代の星との誤差が歳差により最小になる年代を求めることで行われてきた。これらの方法は星図に使用されている「星表の観測年代」から推定する方法である。しかし、28宿の赤道宿度は同じ値が長く使われ漢代の値が改訂されたのは唐代や宋代になってからである。また、星表も漢代や晋代に測定されたものが唐代でも使われている。従って現状の方法による年代推定では「漢代」や「晋代」との結果しか得られていない。このように、同じ星表が長く使われていた中国古代の状況では星図が実際に描かれた年代、例えば唐代のいつごろかの推定は「星表の観測年代」による方法では原理的にできない。

本稿で提案する年代推定方法は、これまでの星の位置を元にした1次元の情報による推定方法ではなく、個々の星図に描かれている星座の形、位置関係や名称などの多次元の情報をもとにした比較年代推定法である。この方法ではたとえ複数の星図が同じ星表を使用していたとしても個々の星図が持つ固有の情報を利用した年代推定が可能となる。

【各古代星図の推定根拠】 (詳細は論説参照)

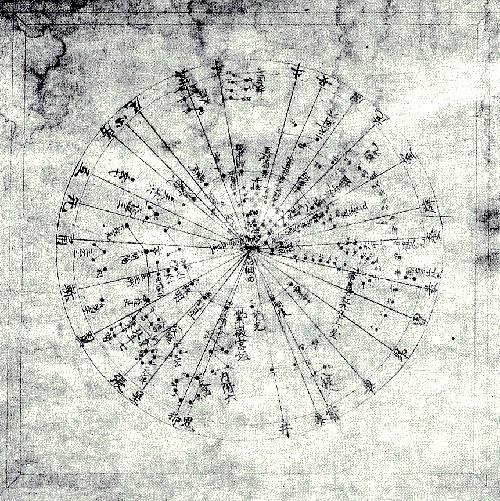

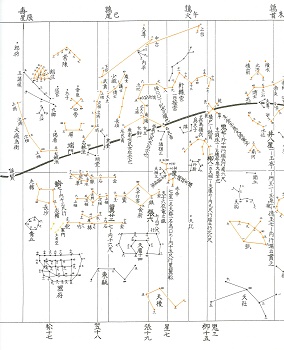

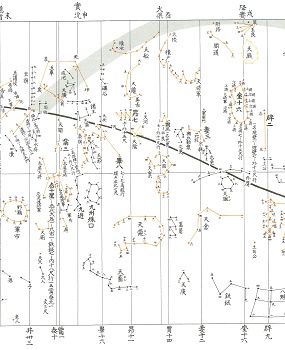

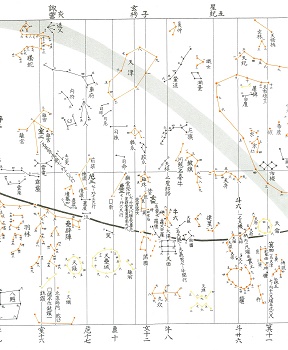

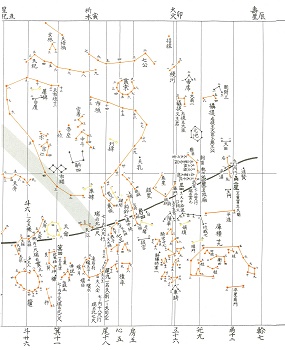

『格子月進図』の作製年代を絞ることができる決めては避諱による星座名が使われているところ。以下は論説からの引用。

『・「虎賁」と「天淵」の星座名称及び避諱に関係する星の名

『唐開元占経』(巻110)には『虎賁,古今同,一星,下台南。』とあるが、図1左上の「下台」の星の名は「武賁」となっている。同じく、『晋書天文志』(歴代天文律暦等志彙編第1,p.179,以下彙編と略)や『隋書天文志』(彙編2,p.572)でもこの星は「武賁」とされている。その理由を大崎 正次(1987)p.155は『『晋書』は唐代に編纂されたため、唐の太宗の諱(いみな)を避けて虎を武と変えたのである。』としているが、実際には太宗の父・李淵(在位:618-626)の祖父・李虎の諱である。同様に李淵の「淵」の避諱により「天淵」も『晋書天文志』、『隋書天文志』では「天池」と代字の「池」に変え 、『月進図』では代字に「泉」を用い「天泉」としている。また、 図1の「軒轅」の黄道のそばに「右民角」と「左民角」という星がある。「民」は太宗・世民の避諱の対象だが在位時代には使用頻度が高い文字なので単独であれば使用が許されていた。しかし次の皇帝・高宗により貞観23年(649)6月に避諱の対象とされた。

したがって『月進図』の原図の作成年代は、「虎」や「淵」の代字による避諱が始まった高祖・李淵即位の618年から、「民」が避諱の対象でなかった649年初め迄となる。』

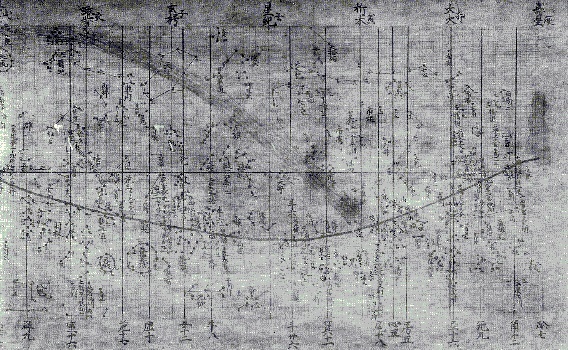

表-1は古代星図と古代文献の記述との関係をまとめた表。『天象列次分野之図』(表では『天象図』)も古代の文献からみると、宋代の星図や文献に近いことがわかる。「翼」、「天淵」や「天将軍」の形が近いことや星座名に「右旗」が使われていることなどがその理由である。

また従来「隋の丹元子」の作とされていた『唐歩天歌』も作られたのは、「鼓旗」を「右旗」としていることから唐代後期であり、さらに「天矢」を「天尿」としていることから宋代の星図や文献の記述と同じで「唐代の末期」であると推定できる。『唐歩天歌』も根拠もなく年代を隋代とされていた星座文献である。

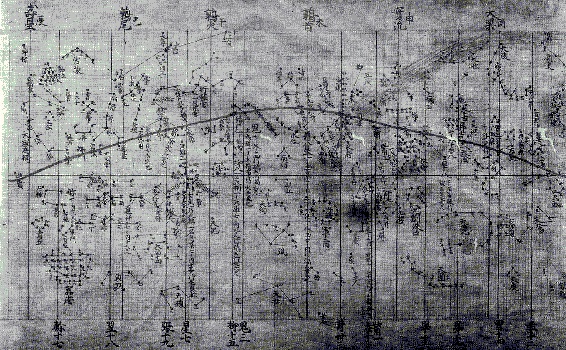

なお『敦煌天文図』については以下論説からの引用の文などにより『開元占経』より後の時代と推定した。

『・『敦煌図』の説明文

鄧文寛「敦煌天文暦法文獻輯校」(1996)の『敦煌図』校記(80)と(96)によると、『敦煌図』6月の左の記事にある『自栁九度至張十七度』と7月の左にある記事『自張十八度至軫[十]一度』の「張宿」の値は他の文献の値と違い『開元占経』(巻64、筆者補う)の記述と同じとしている。従って、『敦煌図』の記事は『開元占経』から採ったと考えられ『開元占経』の後の時代と推定できる。』

なお『敦煌図』の年代推定には高宗期(649~684)とする以下の推定もあるが、この推定は星図と同じ巻物の前半部にある気象占い(雲占い)の部分にある文字から推定したもので、同巻物の後半部の星図部分の作製時代が前半と同時代に作製された確証は無い。

『ニーダムが「Science and Civilisation of China」(1959)でこの星図の一部を紹介しその存在が明らかになった。彼はその制作年代を940年前後としたがその根拠を示していない。また馬世長「中国古代天文文物論集」(1989)p.198は①MS3326の占いの部分にある太宗・世民の「民」の字の避諱(皇帝近親者の本名の字を避けること)、②星図の説明文にある睿宗・旦の「旦」の字が避諱されていないこと、③則天文字の不使用から、唐の中宗期(705~710)とした。さらにS. Whitfield(2009)p.50は同様の理由から睿宗が684年に即位した年までの高宗期(649~684)と製作年代を遡らせた。しかし、これらの年代推定は星図本体による推定ではない。』

S. Whitfield(2009)p.11は以下のように『馬(1983)が指摘したように星図の中にある避諱の「民」の字』としている。

『Taboo characters are particular to Chinese texts (see footnote 9). As discussed above, Ma (1983) points out the use in the Star Chart of the taboo form of ‘min’, one part of the emperor Taizong’s personal name, confirming a date after the end of his reign (649 onwards).』

しかし、実際には馬世長(1989)p.198は『在s.3326号巻子的云気朶占部分、民字缺最后一笔』として「S.3326号巻子の雲気占部分にある「民」の字の最後の一筆が欠けている。」としている。避諱には替え字を用いる他に字の一画を欠くことも行われた。なお1983は馬が最初に論文を発表した年。天文図が描かれているs.3326号巻子は前半部は雲気占(雲の形から占う気象占)で、後半は天文占いの分野説(12次)で分けて描かれた12の星図と一つの北極図から構成されている。したがってS. Whitfield(2009)はs.3326の巻子全体を星図と拡大解釈している。後半部分には「民」の字は使われていない。後半の「旦」の字はそのままなのでこの文字だけでは年代は絞れない。1983年に発表された馬の説が定説とならなかったのも星図部に書かれた文字ではないことが理由の一つと考えられる。

S. Whitfield(2009)は星図と李淳風との関係も指摘しているが、先述の通り星図の脇に書かれている12次の値が李淳風が編纂した「晋書天文志」や「乙巳占」の値とは一部違い、「開元占経」と全く同じことから、李淳風との関係は無いことは明らかである。したがって『敦煌天文図』の作製年代を600年代後半と推定する根拠は無い。

s.3326号巻子の状態から制作過程を推定すると以下となる。

1)まず格子月進図のような方形星図が作製された。

2)分野説に沿って、星図を12分割し、その脇に12次の説明文をつけ天文占書が作られた。

3)雲気占の占書があり、天文占書と合本された。

4)完成本を書写した。(若しくは別々の占書を同じ巻子に書写した)

s.3326号巻子は4)の書であり、書写の間違いが多々ある。

「右」と「左」の違いや「天社」を「天車」と誤記しているものもある。

書写した人は天文に詳しくはなく、中国人でもない可能性が高い。

800年頃とする筆者推定は1)~2)の時期である。

ニーダムの940年という推定も4)の時代としては間違いではない可能性がある。

また3)の雲気占の部分の制作年代が李淳風の気象占と関係し天文占より古い可能性もある。

したがって雲気占部分の文字で星図の年代推定はできない。

【各星図の制作年代推定のまとめ】

原図の推定年代をまとめると以下の順序となる。

『格子月進図』 ⇒(開元占経)⇒『敦煌星図』 ⇒『天象列次分野之図』⇒(唐歩天歌)⇒『蘇頌星図』

この中で『唐歩天歌』の成立はその名前から唐時代と考えられ、それぞれの変化に50年から100年を

要したと仮定するとおおよその制作年代は以下と推定される。

1)『格子月進図』 : 唐・太宗期(626-649)

2)(開元占経): 唐・開元年間(713-741)

3)『敦煌星図』 : 唐中期(800年頃)

4)『天象列次分野之図』 : 唐後期(850-900年頃)

5)(唐歩天歌): 唐末期(900年頃)

上記の推定年代は各星図の原図が作成されたと考えられる年代。

【『格子月進図』の日本への伝来時期】

年代推定により『月進図』が唐において最新の星図であったのは7世紀から8世紀と推定され、『月進図』の原図は避諱の状況からその初期に日本に伝来したものと考えられる。伝来ルートとしては遣唐使や天武・持統時代に頻繁に往来していた遣新羅使が考えられる。例えば李淳風により編纂され唐の麟徳年間(664-665)から施行された『麟徳暦』は、674年には新羅に伝わり、日本でも690年より『元嘉暦』と伴に『儀鳳暦』として併用された。『月進図』もこれに前後して日本に伝来したと思われる。また、天智天皇の漏刻導入時期とも重なる。

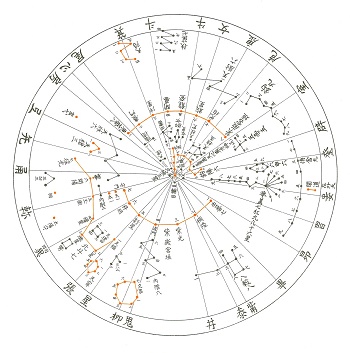

【『月進図』と『キトラ天文図』との関係】

『キトラ天文図』は北極を中心とした円形図なのでその原図も円形図であったと考えられる。従って『月進図』は『キトラ天文図』の直接的な原図ではない。『月進図』を円形に描いた星図が他に存在しそれが『キトラ天文図』の原図になったと考えられる。

『月進図』には283星座1464星が描かれているとされるが、『キトラ天文図』は74星座350星程度しか描かれていない。しかし『キトラ天文図』も円形の描画域を隙間はあるがほぼ埋めているので、一つの星座は実際の2~3倍の大きさで描かれていることになる。従って『キトラ天文図』は天文用の星図ではなく壁画用にデザインされた装飾天文図ということになる。そのため「庫楼」「騎官」「積卒」などの星座は元の形を留めていない。

『キトラ天文図』の28宿の距星の位置は比較的合っているので、下図の作成手順としてはまず北極付近の重要星座と28宿の星座で約半分の描画域を描いた後に、空いた部分を特長のある星座で埋めて描いたと考える。従って星図の基本は北極と28宿を描いた高松塚古墳の星宿図と同じである。また『キトラ天文図』の「翼宿」と「張宿」の位置の違いは石室での描画時の取り違いとされるが、現状の「張宿」に「翼宿」の上下の星列を加えたら、下部の星列が外規(外円)をはみ出してしまうので、下図作成の時点でデザイン性から置き換えられていたと考えられる。「九州殊口」(筆者は「天苑」と考える)や「天倉」、「天庚」、「鉄鎖」周辺の位置関係の違いも同様と考える。その他黄道の反転を含め『キトラ天文図』ではその用途から天文学的な正確性はあまり求められていない。この下図は他の壁画の下図と伴に唐でデザインされた図(粉本)が日本に持ち込まれたものと考えられる。

以上

『中国古代星図の年代推定の研究』(英文)のpdf版

『中国古代星図の年代推定の研究』(英文)のpdf版

『格子月進図』の星表(pdf)

『格子月進図』の星表(pdf)