4. 下ツ道の建設手順と年代の特定

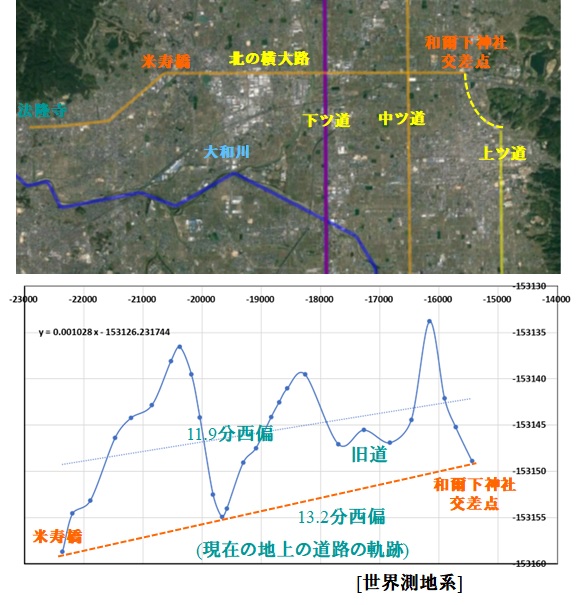

4.1 従来の下ツ道の方位(公称値)

下ツ道の方位の振れは、橿原市八木の遺存地割と朱雀門北の下ツ道中軸を結び、平均で17分25秒西偏(直角座標)とされている。真北からは約7分西偏を加えて24.4分西偏であり、地上の道路の方位とも整合している。

|

|

4.2 下ツ道の新しい発掘データによる方位

|

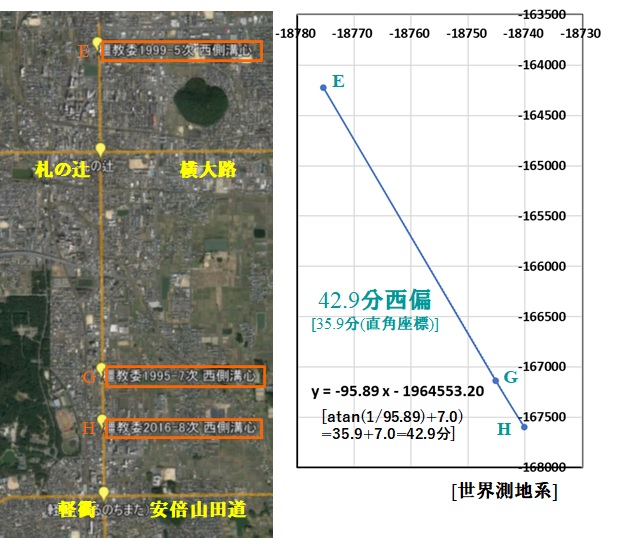

図3 下ツ道南部・西側溝中心

|

4.3 下ツ道の発掘結果を合わせた解析結果

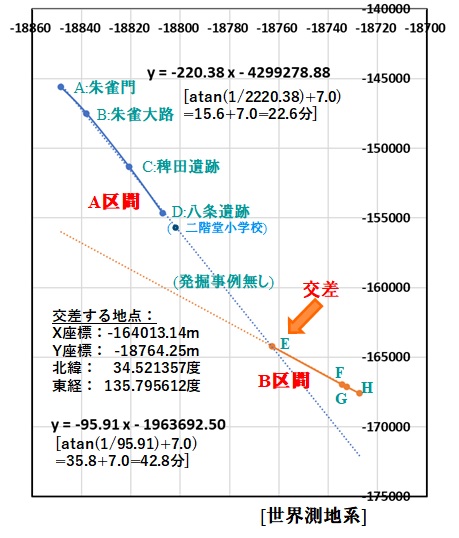

さらに、図4のように他の発掘結果と併せて解析したところ、下ツ道の北部と南部の道は当然交差していた。

そして、その場所は、図5の藤原京内で、下ツ道が太子道と交差していた地点だった。

|

図4 下ツ道(東西側溝中心の中点に補正)

|

図5 下ツ道の2つの道の交差点

[吉備池廃寺飛鳥藤原81-4次調査 現地調査説明会資料表紙(1997/3/1)]より

|

|

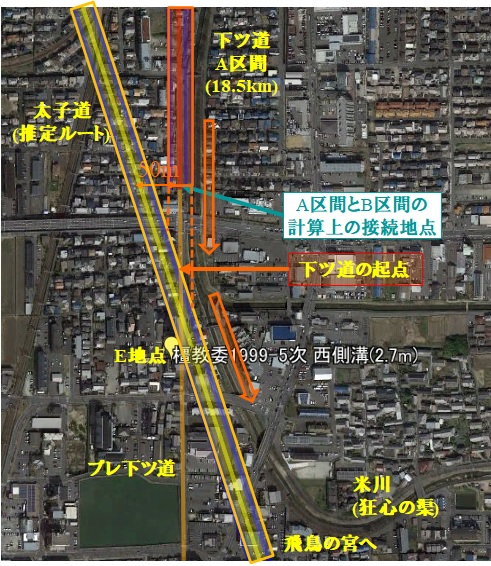

4.4 下ツ道は太子道との分岐点が起点

図6は交差する付近を拡大した図。斜めの道が太子道、北からの道が当初の下ツ道。交差する地点から宮に向かう道は、官道である太子道が使われたと考えられる。図7はさらに拡大した図。交差する地点は、太子道に沿って米川の流れが東に振れる場所に近い場所である。

|

図6 下ツ道は太子道との分岐点が起点

|

図7 下ツ道と太子道との分岐点の拡大図

|

|

4.5 太子道の推定ルートについて

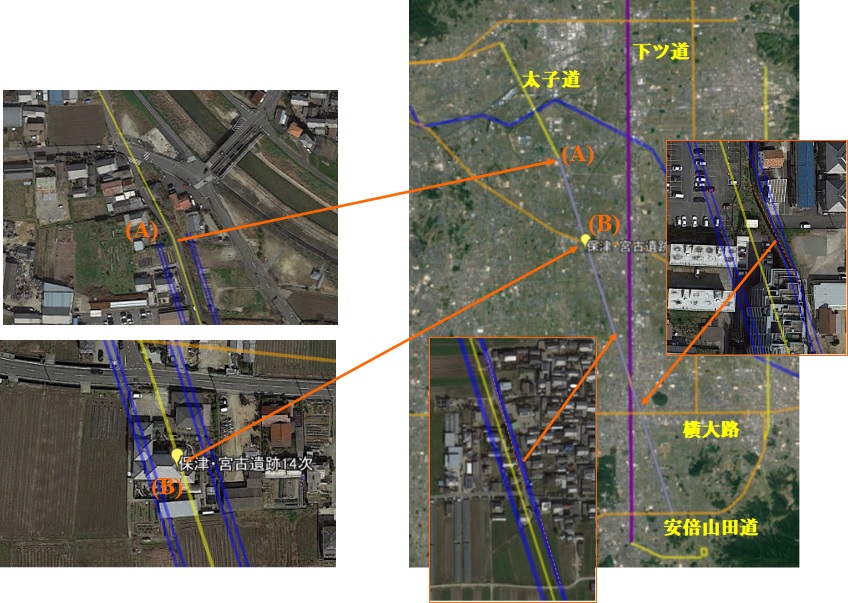

太子道の推定ルートは、図8で北部の道の屈折地点Aと、唯一の発掘地点Bを結ぶ線を、単純に延長したもの。方位は17.8°の西偏。延長した先は太子道の痕跡とも整合する。

|

図8 太子道の推定ルート

|

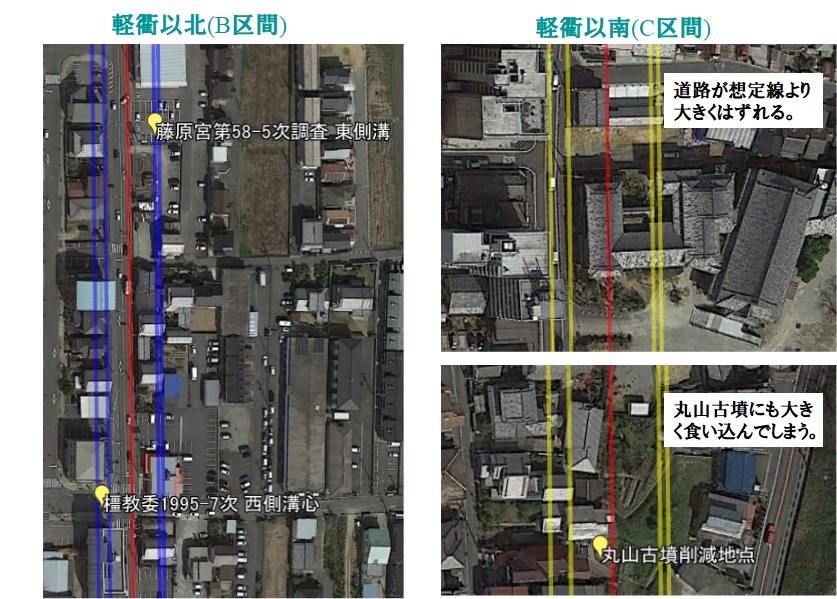

4.6 南部B区間の道路は軽衢以南で方位がずれる

B区間は軽衢(かるのちまた)までは、地上の道路が下ツ道の路面におさまっている。

しかし、軽衢から南では、地上の道路が想定線より大きくはずれ、丸山古墳にも食い込んでいる。

|

図9 南部B区間のルート

|

4.7 軽衢以南を航空写真で確認

そこで、道路の方位に合わせて道を延ばすと、丸山古墳の北西のカドをわずかに削り通過することが確認できた。

軽衢から、丸山古墳の北西部を削る方位は、計算すると約40分の東偏となった。

|

図10 軽衢以南(C区間)の米軍航空写真

[国土地理院所有 米軍航空写真(1948)]

|

4.8 軽衢以南を40分東偏と推定

この場合、地上の道路も想定線の内側に収まる。これにより、軽衢から南のC区間の方位を、40分の東偏と推定した。

|

図11 軽衢以南(C区間)の確認

|

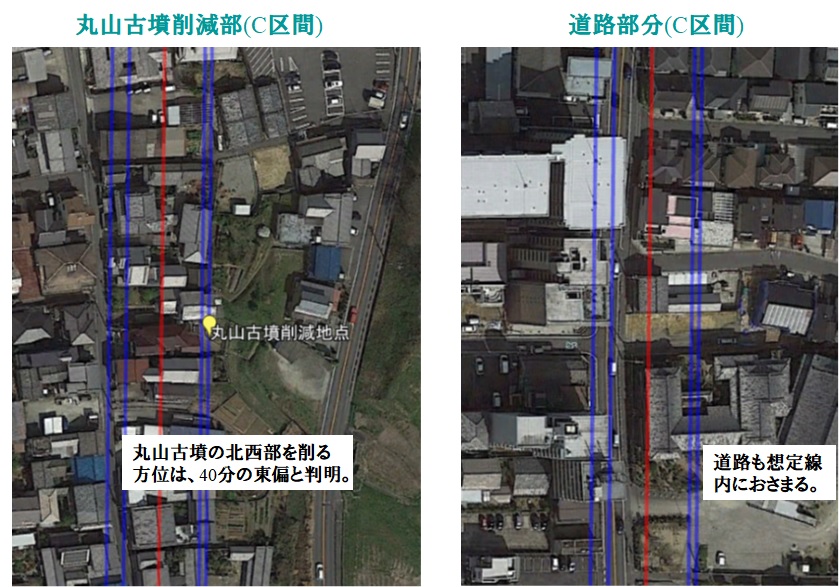

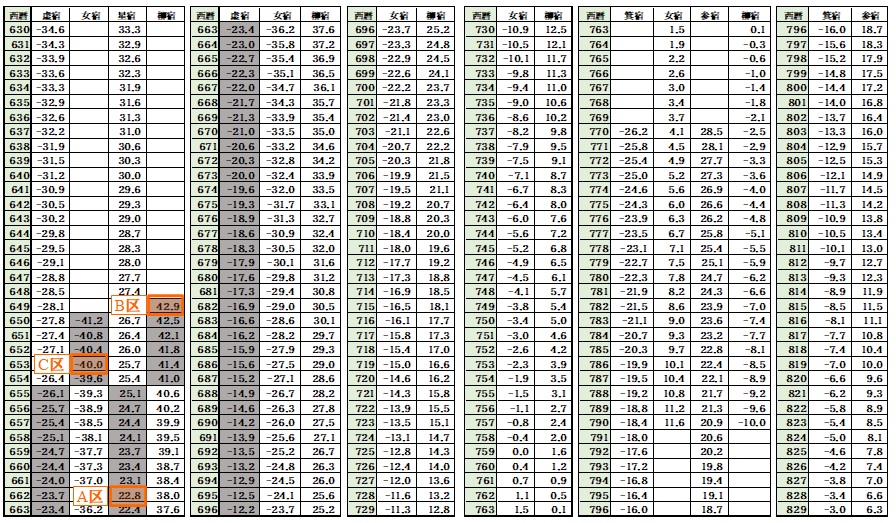

4.9 下ツ道は3区間に分けて建設されていた

したがって、これまでの常識が大きくくつがえり、下ツ道は3区間に分けて建設されていたことが判明した。

A区間は朱雀門まで約19kmで23分の西偏。

B区間は約4kmで43分の西偏。

C区間は約1kmで、逆の40分の東偏。

これにより、A区間が本来の下ツ道であり、大和三古道の推古朝建設説の論拠とされてきた、丸山古墳との関係性は全く無いことも判明した。

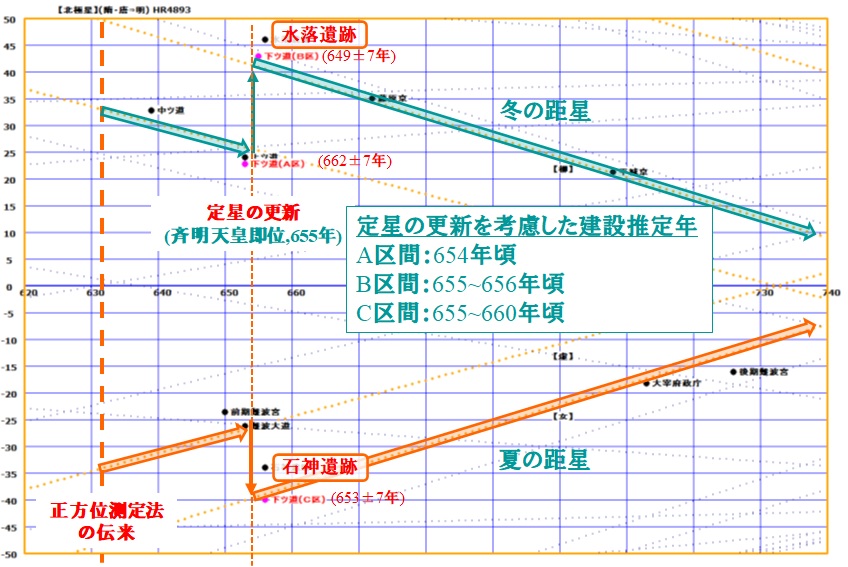

方位による建設推定ネンは、それぞれA区間が662年、B区間が649年、C区間が653年を中心に±7年程度の範囲になる。

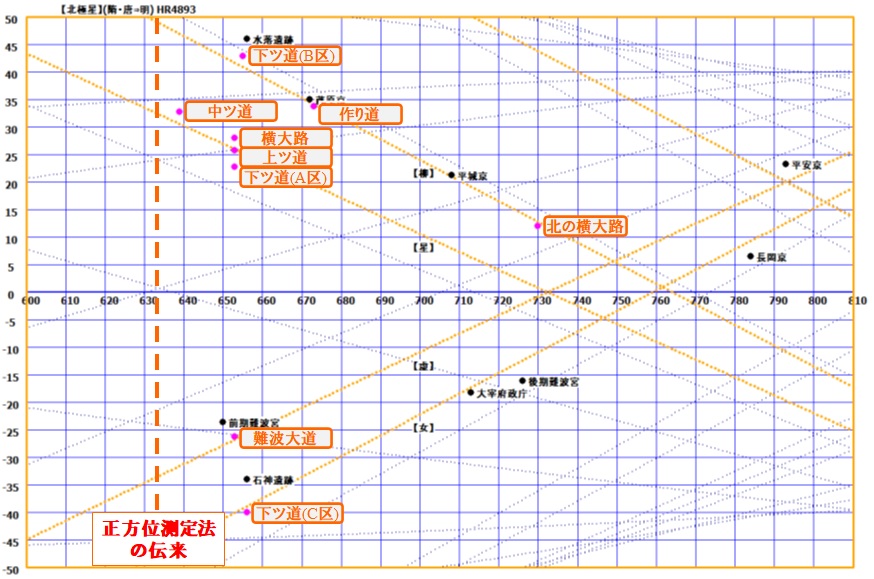

図13 推定年早見表

|

図12 下ツ道の3区間

|

4.10 方位による下ツ道3区間の建設年代の推定

しかし、石神遺跡と水落遺跡の方位により、定星が655年に変更された条件を加えると、A区間は654年頃、B区間は655から656年頃、C区間は655から660年頃の建設と推定される。

|

図14 下ツ道推定年のグラフ

|

4.11 下ツ道3区間の建設年代の日本書紀との整合

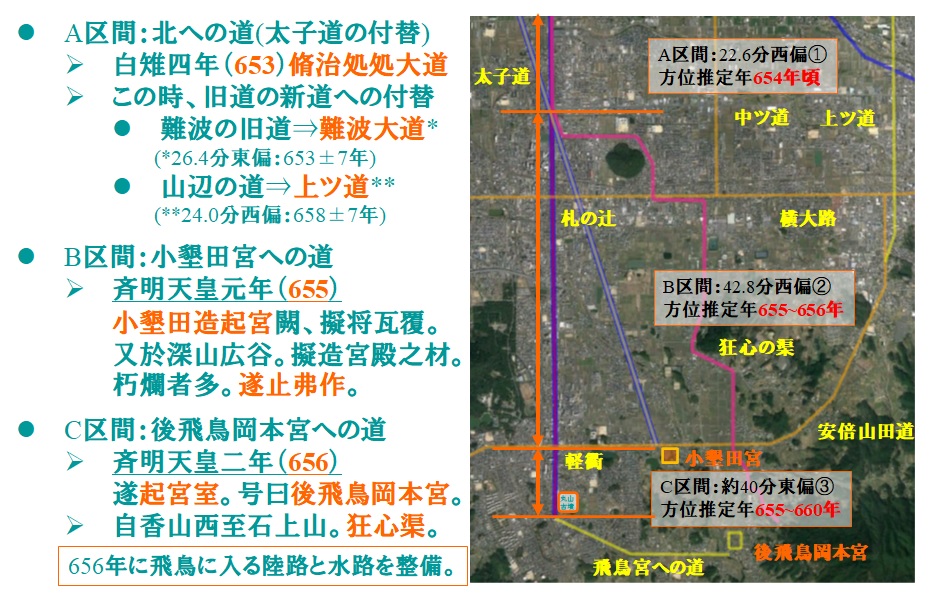

そこで、日本書紀をみると、この3区間の推定年に対応する記述がある。

A区間は、日本書紀の653年に「ところどころの大道を直した」という記録に整合する。

難波大道や上ツ道も、その方位により、654年以前となりこの年に整備されたと考えられる。

B区間は、斉明天皇が即位した655年に、小墾田宮を起こそうとしたが、木材がくちており、取りやめになったという記録に整合する。この時に、かるのちまたを経由して、小墾田宮までの道があらかじめ整備されたと考えられる。

また、小墾田宮から東に向かう山田道の直線部もこの時代に整備されたことが、発掘により判明している。

C区間は、その翌年の656年に飛鳥に宮を起こしたという記録と合う。

この時に、軽衢から、飛鳥の宮までの道が整備されたと考えられます。

また、同じ年に、狂心の渠を築いているので、飛鳥への陸路と水路を整備したことになる。

このように、下ツ道は653年に建設され、その後の斉明天皇期に南に延長されたことになる。

|

図15 下ツ道3区間の建設年代の日本書紀との整合

|

4.12 使用した下ツ道のデータ

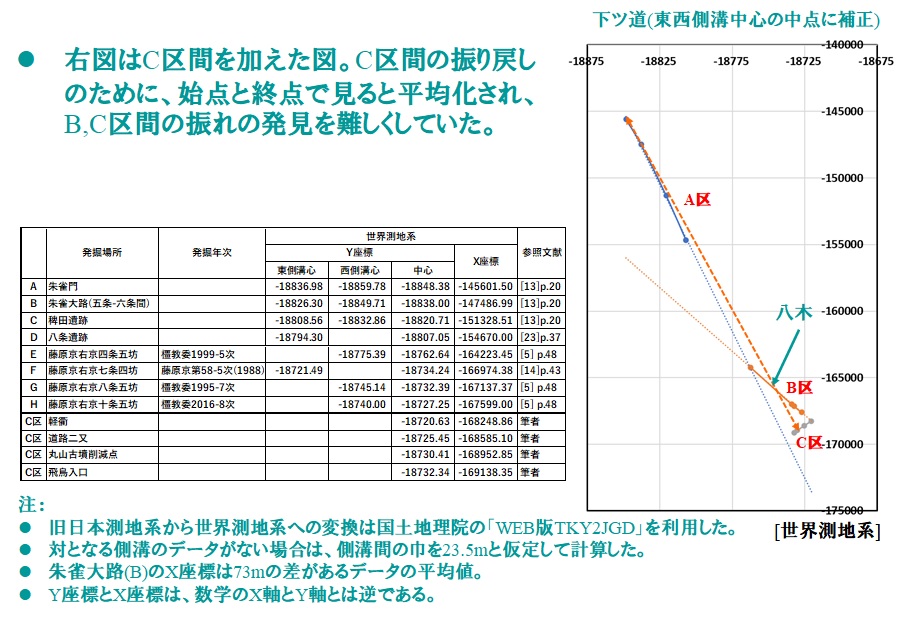

これは解析に使用した下ツ道のデータ。

C区間の振り戻しにより、偶然、朱雀門から八木の方位と、丸山古墳までの方位が一致していた。

これにより、方位の不自然な振れの発見を難しくしていた。

|

図16 下ツ道のデータ

|

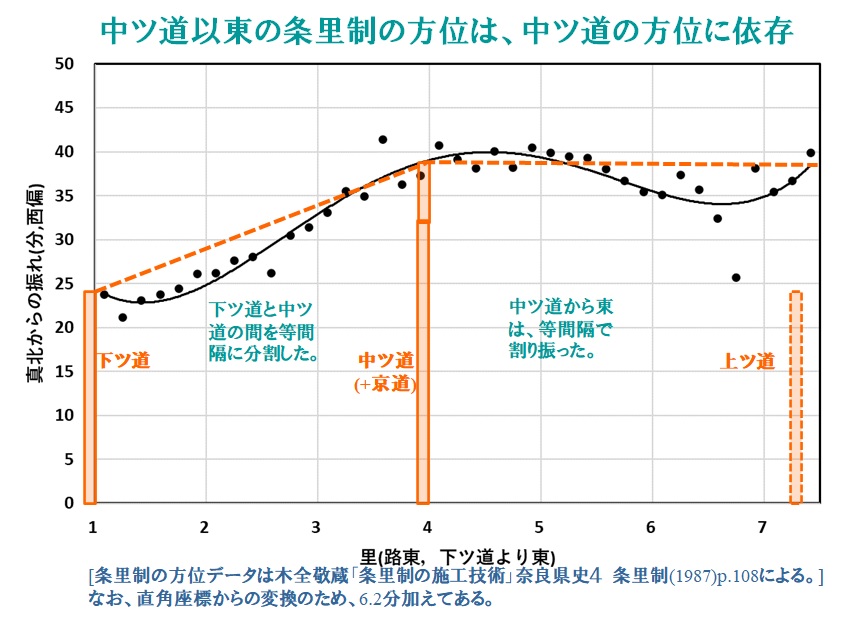

5.上ツ道の方位による建設年代の推定

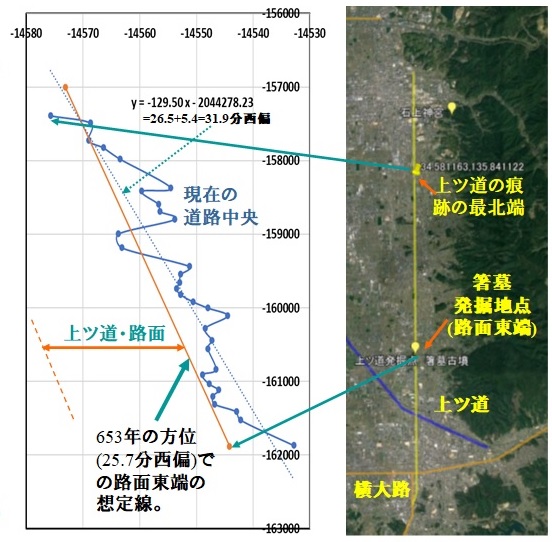

次に、上ツ道の年代推定。

上ツ道に沿って残る、現在の道路の方位は、31.9分西偏となり、推定ネンは634年頃となる。しかし、これは、中ツ道を基準にした条里制の影響である。箸墓の唯一の発掘地点から北に、653年の方位で赤い線を延ばすと、現在の道の方位線と最北端で交る。現在の道は、この付近から当初の上ツ道の路面の東端に沿って、条里制の方位で作られたことになる。このことから、当初の上ツ道は下ツ道と同時期の653年の方位で建設されていたと考えられる。

いずれにせよ、推定年は上限が634年、下限が定星が替わった655年となるが、現在残る道が、下ツ道や中ツ道と違い、古代の道路の真下にないことは、建設されたのが634年より離れた時代ということを示しており、653年の可能性が高い。

|

図17 上ツ道のデータ

|

図18 条里制の方位

|

|

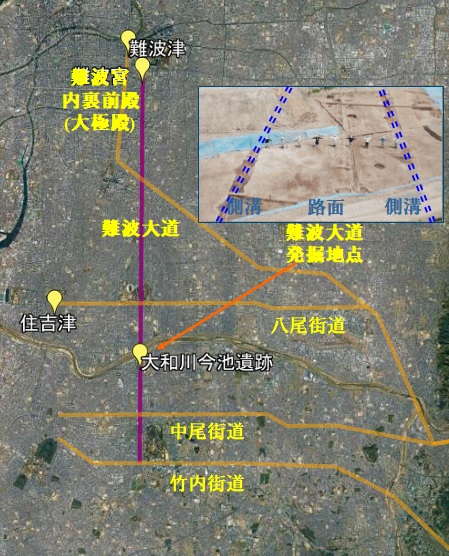

6.難波大道の方位による建設年代の推定

|

図19 難波大道のルート

|

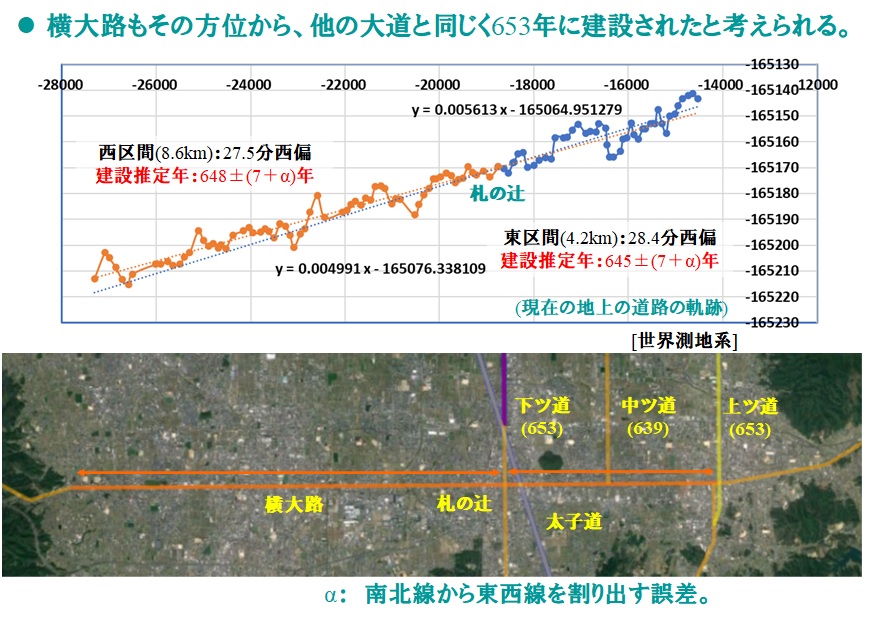

7.横大路の方位による建設年代の推定

大和平野の南部を東西に横切る、横大路の建設年代の推定。

東西道は、南北線から直角に東西線を割りだす分、南北道より誤差が増える。横大路の方位は東で約28分北に振れており、真北から28分の西偏になる。推定年は646±7年+αとなるので、他の大道と同じく653年に建設されたと推定できる。

|

図20 横大路のデータ

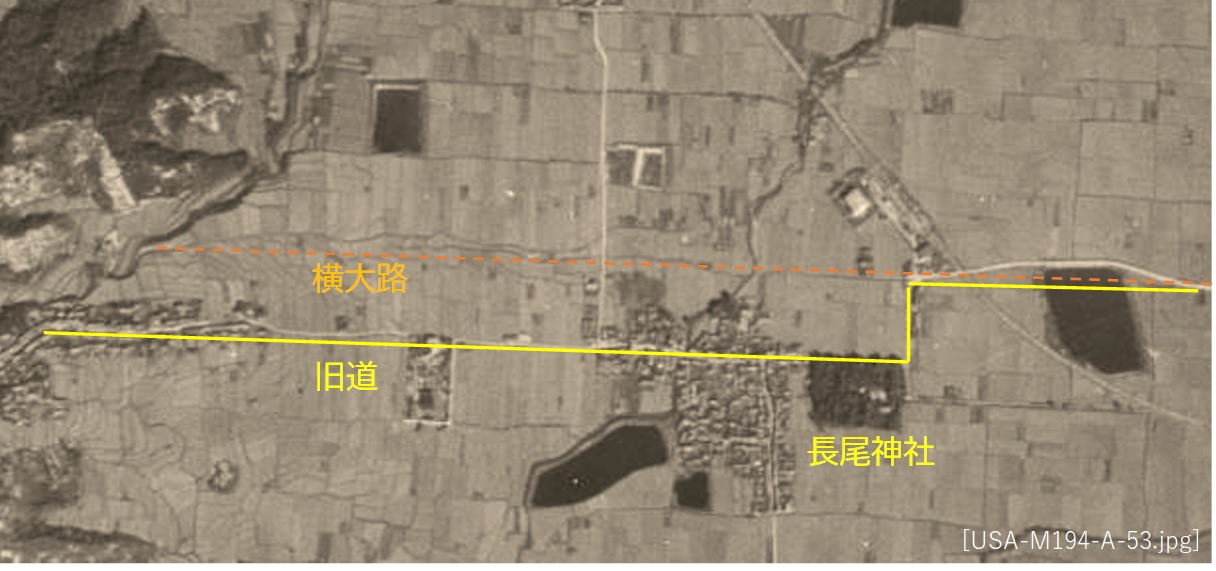

横大路が竹内街道と接続する西端の部分は、現在の道(国道166号)では直線となっているが、古い航空写真や地図で見ると図27のように、長尾神社でL字にクランクしている。しかし、写真を見ると、横大路をそのまま西に伸ばした線上に、その痕跡(余剰帯)が残っていることがわかる。現在はこの上を国道が通っている。

図27 横大路の西部

[国土地理院所有 米軍航空写真(1948)]

|

|

8.北の横大路の方位による建設年代の推定

|

図21 北の横大路のデータ

|

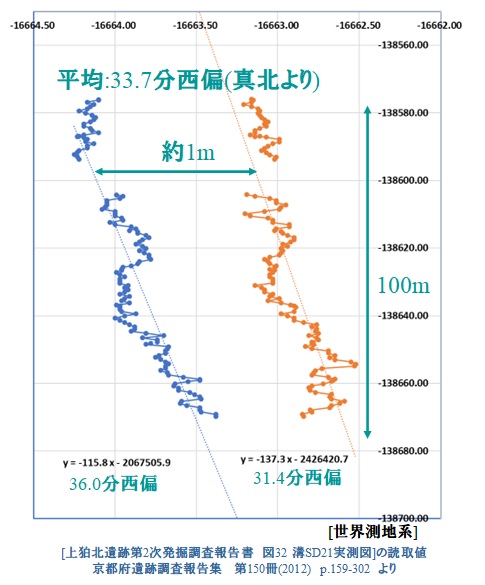

9.恭仁京(742)の「作り道」の方位による建設年代の推定

聖武天皇が740年から造営した恭仁京の、右京の中軸線にあたる地点から、南北100mの溝が見つかっている。この中軸線は、もともとあった、南北の官道をそのまま使ったとされ、「作り道」というあざ名が残っている。見つかった溝は、その道の側溝とも考えられる。

その溝の方位は溝の両端の平均で33.7分西偏となった。推定年は673年頃となり、天武天皇の時代に整備された官道と推定できる。この方位は、木津川をはさんで2.3km南にある八後遺跡の「作り道」推定線とも整合している。

|

図22 中軸線下の溝のデータ

|

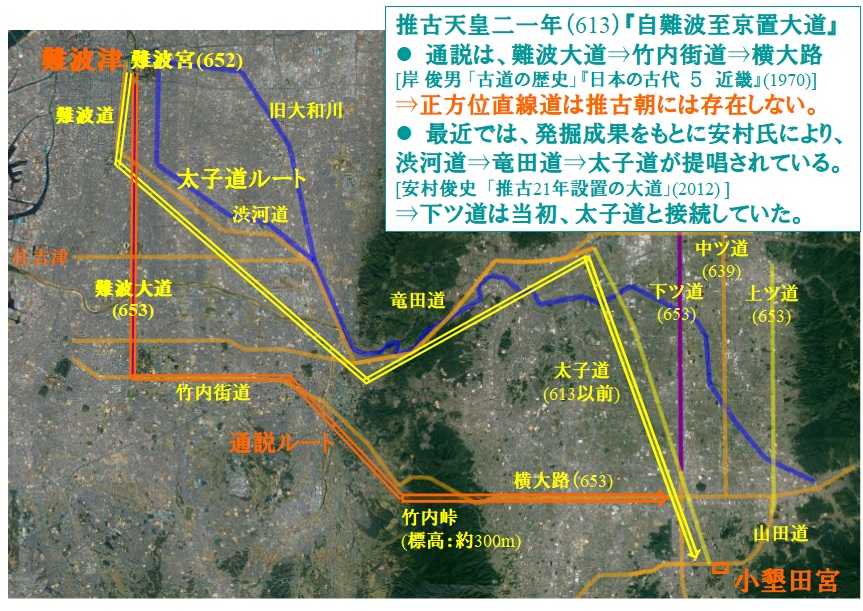

11.推古天皇の「難波から京へ至る大道」のルート

日本書紀の推古天皇21年(613)に「難波から京に至る大道を置く」とあり、通説では、難波の津から真南に難波大道を下り、真東に竹内街道を通り、横大路で飛鳥に入る道とされている。

しかし、難波大道は、発掘により前期難波宮の朱雀大路に接続し、その方位も宮とほぼ同じであることが判明している。したがって、難波大道は652年の前期難波宮以降に建設されたと推定される。にもかかわらず、この仮説が完全に否定されていないのは、古い道路に合わせて宮を造営した可能性もわずかに残るからである。しかし、方位による年代推定の発見により、そのわずかな可能性も消えた。

通説に代わり、難波の津から川沿いに渋河道を南東に下り、竜田道を通り、太子道で飛鳥に入るルートが、安村氏により提唱されている。太子道を使うルートは、水運の経路である川に沿っている。また今回、下ツ道が当初太子道と接続していたことが分かったことも、太子道が推古朝の小墾田宮までの官道であった大きな根拠となる。

|

図23 推古朝の大道の推定ルート

|

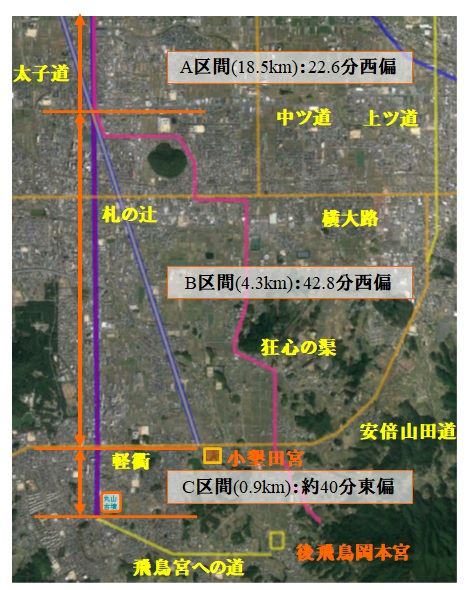

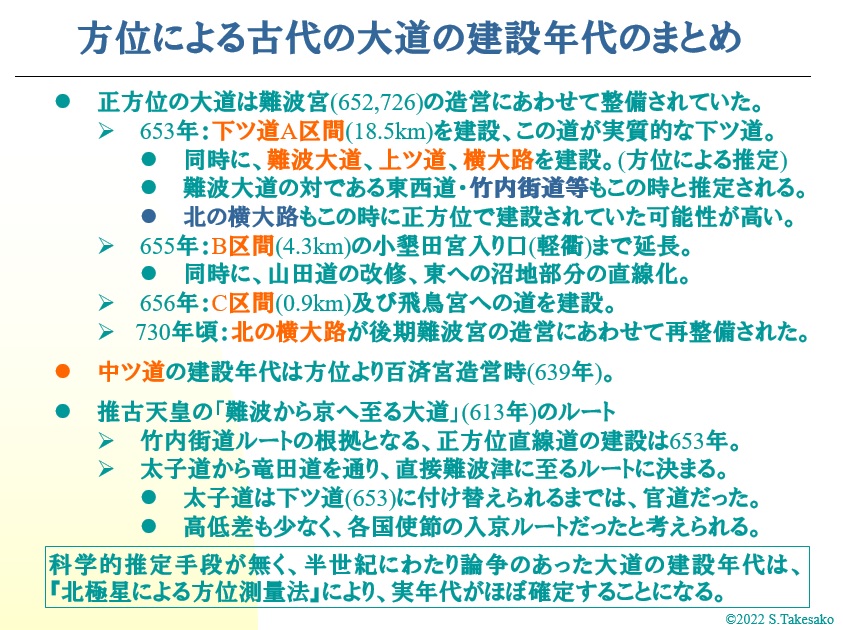

12.方位による古代の大道の建設年代のまとめ

古代の大道の建設年代をまとめると、653年に下ツ道、難波大道、上ツ道、横大路が建設され、

655年と656年に下ツ道のB区間とC区間がそれぞれ飛鳥の新宮造営にあわせて延長されたことになる。また、730年頃に北の横大路が後期難波宮の造営にあわせて再整備された。したがって、これらの大道は難波宮の造営に合わせて整備されたことにる。このことにより、竹内街道のような、東西直線道も653年に、正方位に整備されたと推定できる。

中ツ道はその方位と位置から639年の百済宮に伴って建設されたと考える。

また、613年の「難波から京に至る大道」は、難波大道がその当時存在していないことが確定することにより、太子道のルートにほぼ決まる。太子道は613年までに整備され、少なくとも653年に下ツ道に付け替えられるまでは官道だったことになる。

これまで論争のあった大道の建設年代は、『北極星による方位測量法』により、実年代がほぼ確定することになる。

|

図24 方位による古代の大道の建設年代のまとめ

|

図25 正方位直線道路の方位と建設年代のまとめ

|

13.中大兄皇子一行の飛鳥への帰還(653)の道

653年に難波宮に孝徳天皇を残し、飛鳥に戻る中大兄皇子の一行は、完成したばかりの難波大道から長尾街道に折れ、竜田道から下ツ道に入り、太子道から飛鳥河辺行宮に入ったと思われる。

皇極上皇に公卿・百官が従った新大道での行列は、新しい時代への幕開けを表していた。

|

|

|