1. 碁盤の目に例えられる京都の街を生んだ思想

京都の南北に整った街並みは,平安京の条坊を基盤にしている。その測量方法には関心が持たれていたが,その基礎となる思想については深く考えられていなかった。妹尾達彦著『長安の都市計画』(2001)p.158では,正方位の都城である長安城は,天命の所在を具現化し,地上の権力者の正当性を証明する王朝儀礼を挙行する舞台として建設されたとする。ここでは一般の北辰信仰と区別するために,天帝である北辰の天命により皇帝が統治する,支配者階層の思想を,北辰統治思想と呼ぶ。北辰統治思想を具象化する王朝儀礼の舞台を測量する方法が,北極星による正方位測量法だった。日本にもこの思想と宮殿の造営法式が,飛鳥時代に伝来した。それが平安京にも引き継がれ,京都の街が生まれた。

日本では天皇の血筋しか天皇になれないが,中国では王朝が替わり,別の民族が王になったとしても,天命を受けることにより王朝の正当性を主張したのである。

|

図1 京都の街並み

【Google Earth Proより】

|

そのため,王都の太極殿などで行われる王朝儀礼が重要であり,その舞台が北辰(北極星)により正南北に測量されて造営されている必要があった。これまでの,都城が太陽により測量されていたという推定は,思想的にも根拠がなかったのである。

北辰(北極星)による方位測定については『北極星による古代の正方位測定法の復元』の発表を参照。

注:ここでいう「北辰統治思想」とは「天命思想」のこと。

|

2. 日本の宮と都城の都市計画

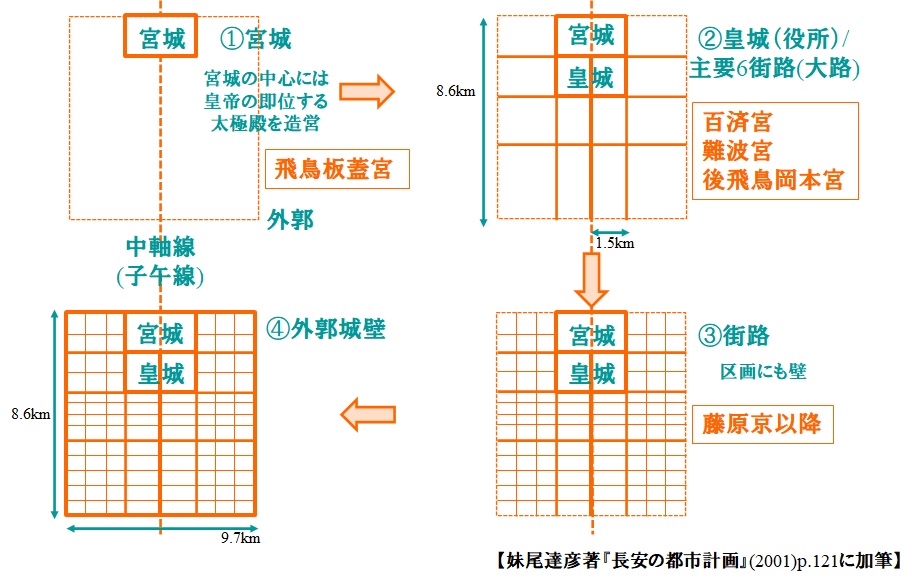

図2は『長安の都市計画』p.123にある長安城の建築過程を示した図である。その手順はまず,造営方位を測量する。その測量した子午線に合わせて,中軸線上に宮城が造営される。つぎに南北東西にそれぞれ3本の主要大路と,役所である皇城がもうけられる。次の段階で街路がもうけられる。そして最後に外郭を囲む城壁が築かれた。中国ではこの最後の段階を都城とよぶが,日本の都城や宮城には城壁はない。

藤原京は,飛鳥の宮から進化したような印象があるが,実際にはこの造営過程は理解されていて,日本では必要に応じた形式で宮や都城が造営されていた。したがって,宮城,日本でいう宮が,正方位に造営された時点で,北辰統治の思想は伝来していた。

|

図2 長安城の建築過程

|

630年に造営された,舒明天皇の飛鳥岡本宮までは,日本の宮は正方位では造営されていない。そこで,このような知識は,遣隋使とともに608年に隋に渡り,長安で二十年以上も学び,632年の第一回遣唐使船などで帰国した,留学生らによりもたらされたと考えられる。

|

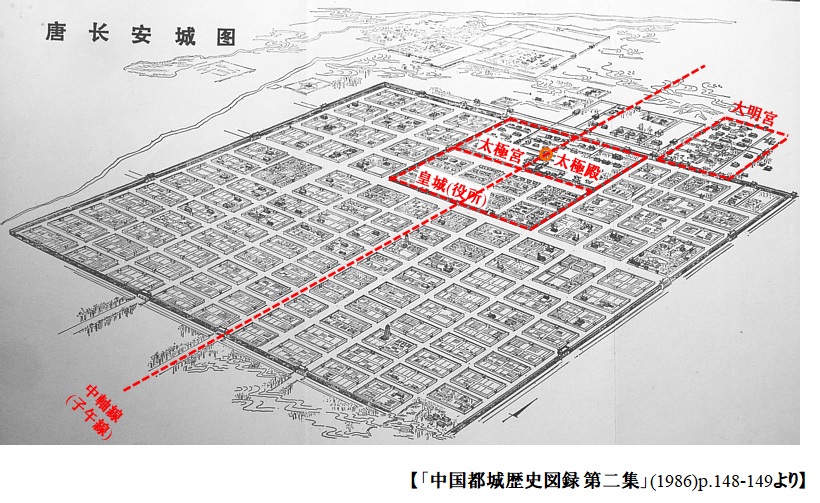

3. 唐・長安城の復元図

図3は長安城の復元図である。子午線に合わせた中軸線上に,太極宮と,皇城が造営されており,太極宮の中央に,北辰統治の王朝儀礼を行う,太極殿がある。のちに,太極宮の北東に大明宮という宮城が造営され,宮殿機能が太極宮から移されるが,北辰統治の儀礼は,最後まで中軸線上の太極殿で行われた。

700年の初めの遣唐使が長安城を見て驚き,平城京が設計されたという説があるが,遣隋使の時点で,隋の大興城(後の長安城)をすでに見ており,留学生たちは長安に住んでいたのである。また,700年頃には宮の実質的な機能は大明宮に移っていた。にもかかわらず,創建時の平城京に大明宮の影響がないのも,この説の根拠の無さを裏付ける。

|

図3 唐・長安城の復元図

|

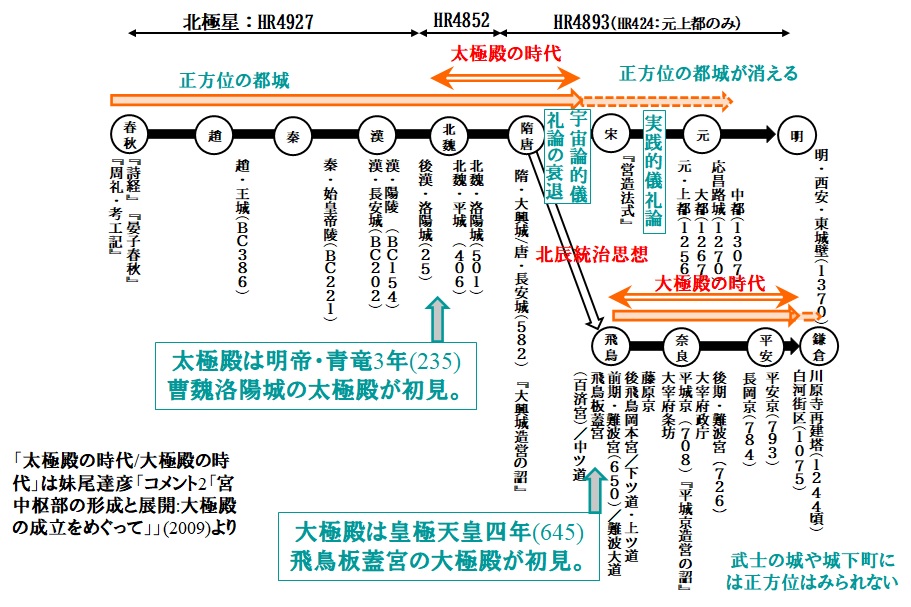

4. 正方位の都城・宮殿の意味するもの

中国では正方位の都城は,春秋戦国時代に始まり,元の時代まで確認できるが,元の時代の都城は北極星が違ったり,真北から方位を故意にずらしており,唐代の北辰統治の思想がそのまま継承されたものではないようである。また,太極殿は,曹魏にはじまり唐まで続くが,宋代以降は途絶えている。これを瀬尾氏は宇宙論的儀礼論から実践的儀礼論に移ったためとしている。

日本での飛鳥時代の宮の正方位化や大極殿は,唐で最盛期にあった北辰統治思想の伝来を意味している。

|

図4 正方位の都城と太極殿/大極殿の系譜

|

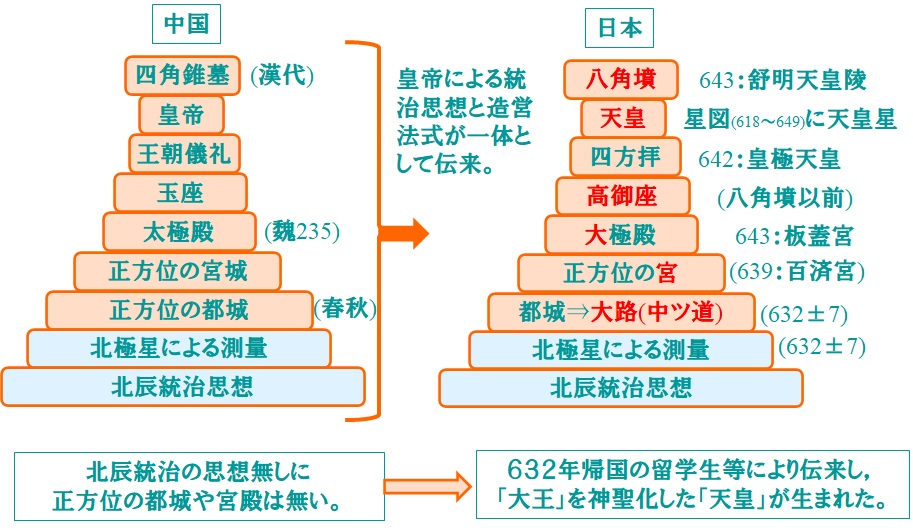

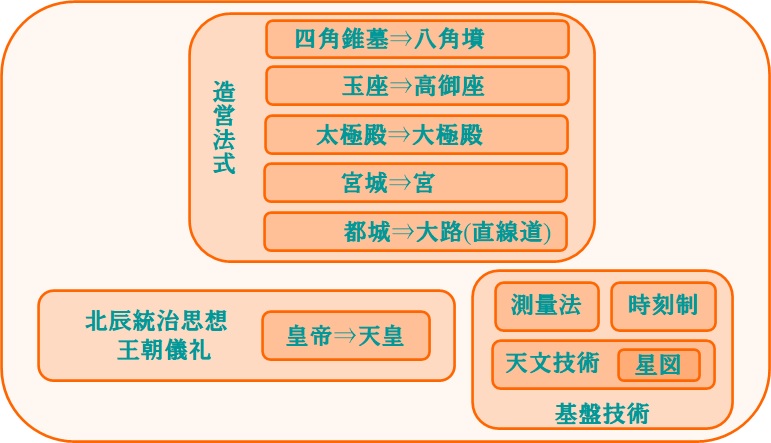

5. 中国の北辰統治思想は一体として伝来

中国の正方位の都城や宮殿は北辰統治思想の上に築かれていた。北極星による測量はそれを具体化する測量法だった。日本では,都城は最初は南北の大路である中ツ道から建設された。舒明天皇の百済宮が最初の正方位の宮と考えられる。大極殿は板蓋宮での乙巳の変で初めて登場する。また,中国にはばかって太の字の1画を欠いている。さらに,皇極天皇は即位した642年に,王朝儀礼の一つである四方拝を宮の外でも行なった。また,高御座を模したとされる天皇墓である八角墳も,舒明天皇陵から造られ始めた。これらの登場年代を考えると,舒明朝にこのシステムが一体として伝来し,導入されたと考えられる。この時に伝来した星図(『格子月進図』)にある星の名前から,中国の皇帝に替わる天皇という名前が考え出されたと思われる。

|

図5 北辰統治思想の上に築かれた構造

|

6. 個別の事象の検討

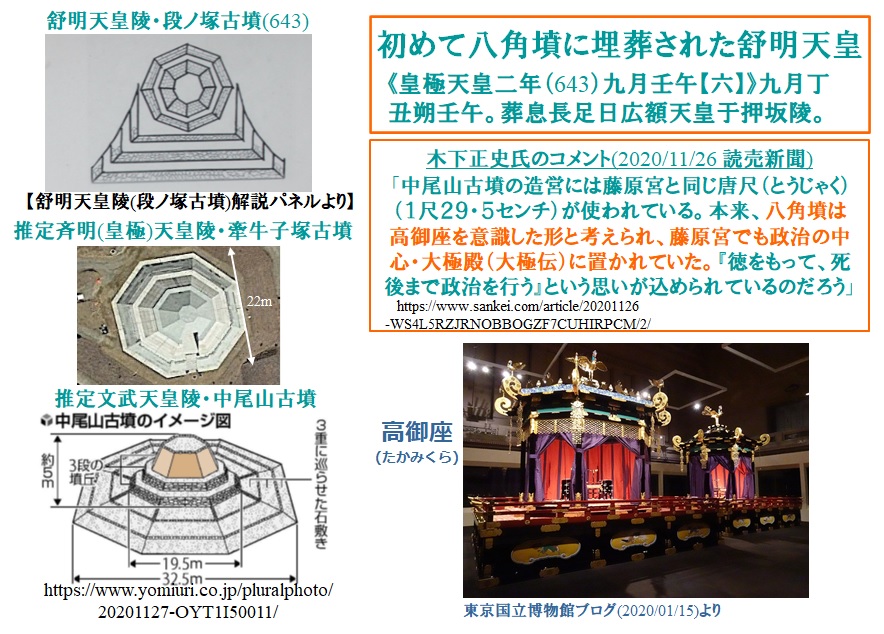

6.1 八角墳は高御座を意識したデザイン

舒明天皇陵から始まった天皇陵とされる八角墳は大極殿に置かれた高御座を意識したデザインという説が有力である。舒明天皇は643年に初めて八角墳に埋葬された。八角墳が高御座を元にしたデザインであれば,舒明天皇の百済宮の大極殿に高御座が既にあったと考えられる。また,八角墳は長安にある古代のピラミッド型の皇帝陵を八角に変形したものとも云える。留学生らが見たのだろう。

【参考】漢・長陵(高祖陵,1辺130m)

|

図6 八角墳と高御座

|

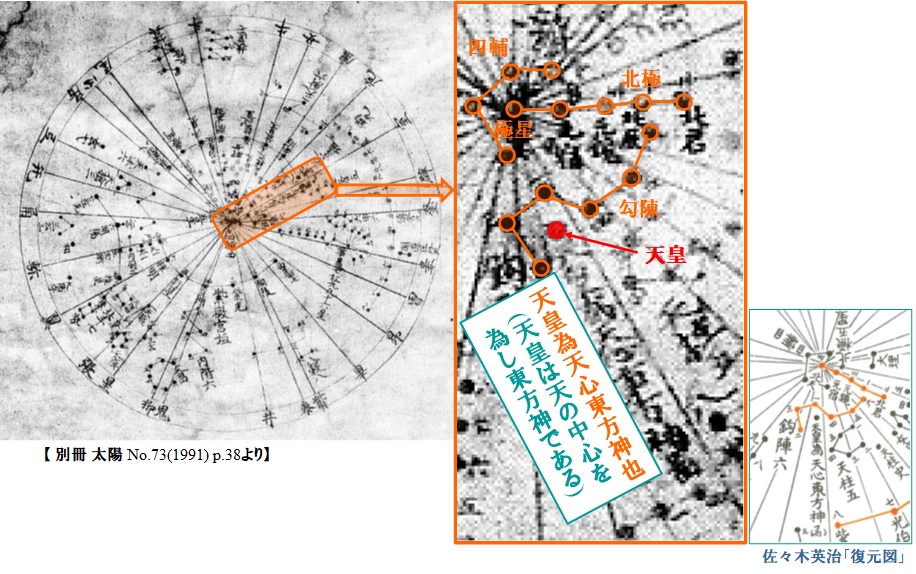

6.6 『天皇』の語源は『格子月進図』

土御門家に伝わった星図である『格子月進図』には,唐の皇帝の諱(いみな)である,虎と淵を持つ星座の名前を替える避諱(ひき)が見られる。避諱の状況からこの星図の制作年は618年から649年までと特定できる。避諱の対象の文字は皇帝の即位で変化するので,制作された後すぐに,天文測量や時刻計測用の星図として日本に伝来したと思われる。

『格子月進図』には「天皇」という名の星があり「天皇為天心東方神也」(天皇は天の中心を為し東方神である)との記載がある。『晋書』や『隋書』にはこの星の名が「天皇大帝」とあることは知られているが,舒明天皇・皇極天皇の時代にはまだ完成していない。『格子月進図』の「天皇」星が天皇の語源となった可能性が高い。舒明天皇はこの星図から,皇帝にかわる,天の神である,天皇という名を選んだと思われる。

天皇号は,天武6年(677)を示す丁丑年の記載がある木簡と一緒に見つかった木簡により,天武天皇の時代には始まっていたことが確認されているが,いつ,どうやってその言葉が生まれたかは議論が少ない。同時期の中国・唐の高宗は674年から,皇帝から天皇へ称号を改めている。したがって,天皇号も中国から渡来してきた言葉であることは確実である。しかし,中国にはばかって「太極殿」の太の字から一角欠いて「大極殿」としていることにも分かるように,中国と日本の関係は,中国の「皇帝」が「天皇」に称号を変えたからといって,そのまま真似て「天皇」と名乗る力関係には無い。文字の一画を欠くのは避諱(ひき)に用いられる方法である。このことから,「天皇」は中国で生まれた名称であるが,「天皇」を王名に使用したのは日本の方が先だったことが分かる。日本では中国と同名の「皇帝」ではまずいので,「天皇」を選んだのである。中国の天皇号は道教に関係した変更だろう。天武朝が始まったのは,白村江での敗戦からまだ10年の時代である。戦って負けた対戦国の王の名称を新たに名乗る時代ではない。実際には,天皇号が始まってすでに一世代過ぎていたのである。現在,大極殿と天皇号の導入は共に天武天皇の時代とする説が主流であるが,天皇号を中国にまねて使ったのでであれば,大極殿は太極殿のままのはずである。これが逆に,いずれかが,若しくは両方が,天武朝ではない根拠となるのである。

図12 『格子月進図』の「天皇」星

|

|

6.7 いつ北辰統治の思想は日本へ伝来したのか |

6.8 王朝儀礼の変遷

王朝儀礼は舒明朝で,北辰(北極星)から受けた天命の正当性を具象化する北辰統治儀礼として始まったが,現在の例えば天皇の即位儀礼の一つである大嘗祭には,北斗七星や天照大御神(太陽神)が取り入れられている。北斗七星が取り入れられたのは,表2から天智天皇の時代である。天智天皇は王朝儀礼に北斗七星を取り入れて日本の独自色を出したのである。しかし,それが形式的であったことは,高松塚古墳の中国の星宿図の壁画に北斗七星がないことからもわかる。さらに,天智天皇系から王権を簒奪した天武天皇は,その正当性を日本の神である天照大御神にも求めた。天命を北辰(北極星)だけでなく,土着の天照大御神(太陽神)からも受けたことにして,その正当性を主張したのである。ともに,白村江前後の中国との関係から生まれた,日本の独自色に改変された儀礼である。日本には古くから太陽信仰があったが,天皇の王朝儀礼については,中国から伝来した北辰統治思想に始まり,後に太陽神(天照大御神)を取り入れたのである。それを天武朝以降の史書の改編が見えなくしているのである。

日本神話の北極星である『天之御中主神』(あめのみなかぬしのかみ)は『国学院大学古事記学センター』では「この神は、天地の始まりの中心的な位置を占めているのに比して、それ以降神話中には全く登場せず、また、歴史上何らかの氏族や集団に祭られた形跡が殆ど見いだされない。こうしたことから、この神は、実際に古くから信仰されてきた神ではなく、記紀編纂時に程近い新しい時期において、天の中心の主宰神という高度に抽象的な性格を担って、観念的に創出された神であろうと考えられており、その成立には、中国思想、とりわけ道教の影響を濃く受けていると言われている。」と説明されている。記紀編纂時に北辰と太陽神の神話の系統を都合よく創造し,整理統合したのである。ただし,日本では道教は受容せず,中国の王朝儀礼の形式を導入しただけである。(現代の日本人が教会で結婚式を挙げるのと同じ。入信している訳ではない。遣唐使が玄宗から紹介された道士の派遣を断った(752年)ことからも分かる。)なお,中国の北辰統治の思想も,道教から影響を受けたのではなく,逆に道教が取り入れたものである。北辰統治の思想は道教より古い。

|

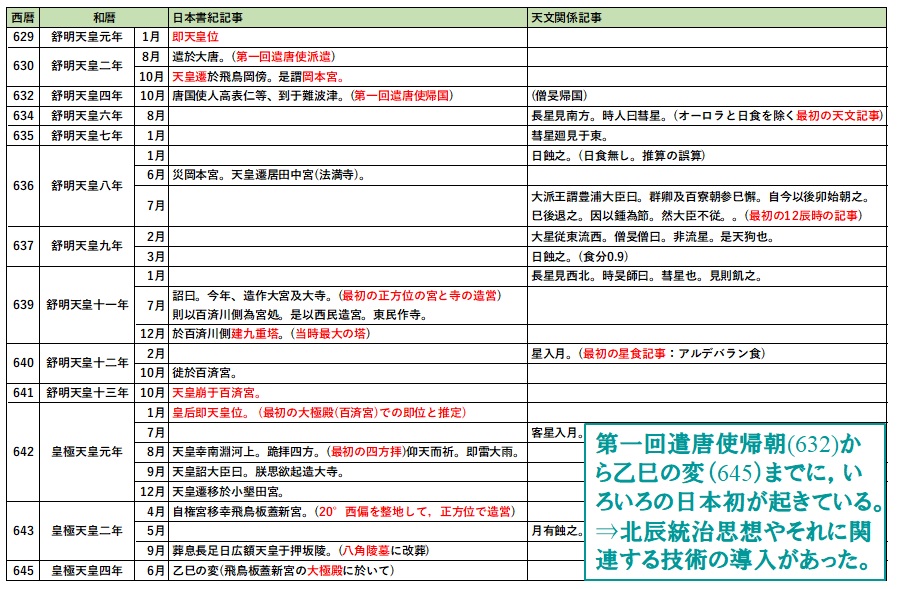

7. 舒明朝は革新の時代だった

舒明天皇は即位ののち,すぐに最初の遣唐使の派遣を決めた。632年の遣唐使の帰国から,板蓋宮の大極殿で乙巳の変が起きるまでの12年間の日本書紀に,多くの日本初が記載されている。この期間に,遣唐使船によりもたらされた知識に基づき,大王を神聖化する北辰統治の思想や,それに関連する基盤技術の導入があった。その後に起きた,乙巳の変は変革の起点ではなく,変革により起きた事件だった。

舒明天皇が進めた,大王を神聖化する北辰統治の思想は,蘇我氏が実権を独占していた時代に導入されたことになる。それを蘇我氏が許容した理由は,王権の権威の向上は,外交的に有利になるとともに,実権をもつ蘇我氏の地位も向上させると考えたからと思われる。

舒明天皇が導入した北辰統治思想による変革

・正方位の宮の造営(百済宮/飛鳥板蓋宮)

・大極殿の造営(百済宮/飛鳥板蓋宮)

・北辰統治思想の王朝儀礼(四方拝等)の導入

・天皇陵である八角墳の造営(舒明天皇陵)

・大王を神聖化した天皇の名称の導入

・北極星による造営方位の天文測量

・12辰時による時刻制の導入

例えば,天文技術の導入は,日本書紀にある天武紀の占星台の記事から,天武天皇の時代とされてきたが,北極星を用いた天文測量は表2のように舒明天皇の時代(630年代)に始まっていた。当然それに用いる星図も伝来していた。舒明朝からの時代の最新思想や技術は,朝鮮半島は経由せず,中国から直接伝来していた。後に天智天皇が皇太子の時代に造ったとされる漏刻(660)も同様に650年代の遣唐使により伝来したと考えられる。

表3 舒明天皇即位から乙巳の変までの年表

|

8. まとめ

春秋時代から中世までの都城の造営には,北極星による方位測定法が用いられていた。北極星による測量法は北辰統治思想の基盤技術だった。正方位の都城は天命を受けて統治する北辰統治思想を具象化する王朝儀礼の舞台だった。日本での宮の正方位化は単に造営法式の伝来ではなく,北辰統治思想の伝来を意味していた。

古代の方位は太陽による測量とされていたため,宮の正方位化と大極殿などが関連付けされることはなかった。しかし,実際には舒明天皇の時代に北辰統治の思想に基づく正方位の造営法式や基盤技術が一体として伝来し,導入されるとともに,大王を神聖化した,北辰統治の王朝儀礼を行う天皇が生まれていた。事責が少ないとされている舒明天皇だが,最初の遣唐使の派遣により,天皇の直接統治につながる重要な基盤を築いていた。古事記が推古朝で終わっているように,次の舒明朝は天皇を戴く新しい王朝のはじまりだった。また,万葉集においても,冒頭の考古学で存在が確認されている最古の天皇,雄略天皇(5世紀)の歌に続き,2首目に舒明天皇の国見の歌があり,古代でも舒明朝が新王朝の幕開けと見られていたことが分かる。

【追記 2025/05/19】

松浦清・真貝寿明編「天文文化学の視点 星を軸に文化を語る」勉誠社(2024年10月、横書p.28-62)に『天命思想の受容による飛鳥時代の変革 - 北極星による古代の正方位測量法 -』を収録

図14 北辰統治思想とともに伝来した造営法式と基盤技術

|