|

『天象列次分野之図』(以下『天象図』と呼ぶ)は李氏朝鮮の初期(1395)に作成された石刻星図。『天象図』はその碑文より、「高句麗末期(668)に戦乱により川に沈められた石刻天文図の印本(拓本)が李氏朝鮮の初めに見つかり、その原図をもとに洪武28年(1395)に再刻された石刻星図」とされる。

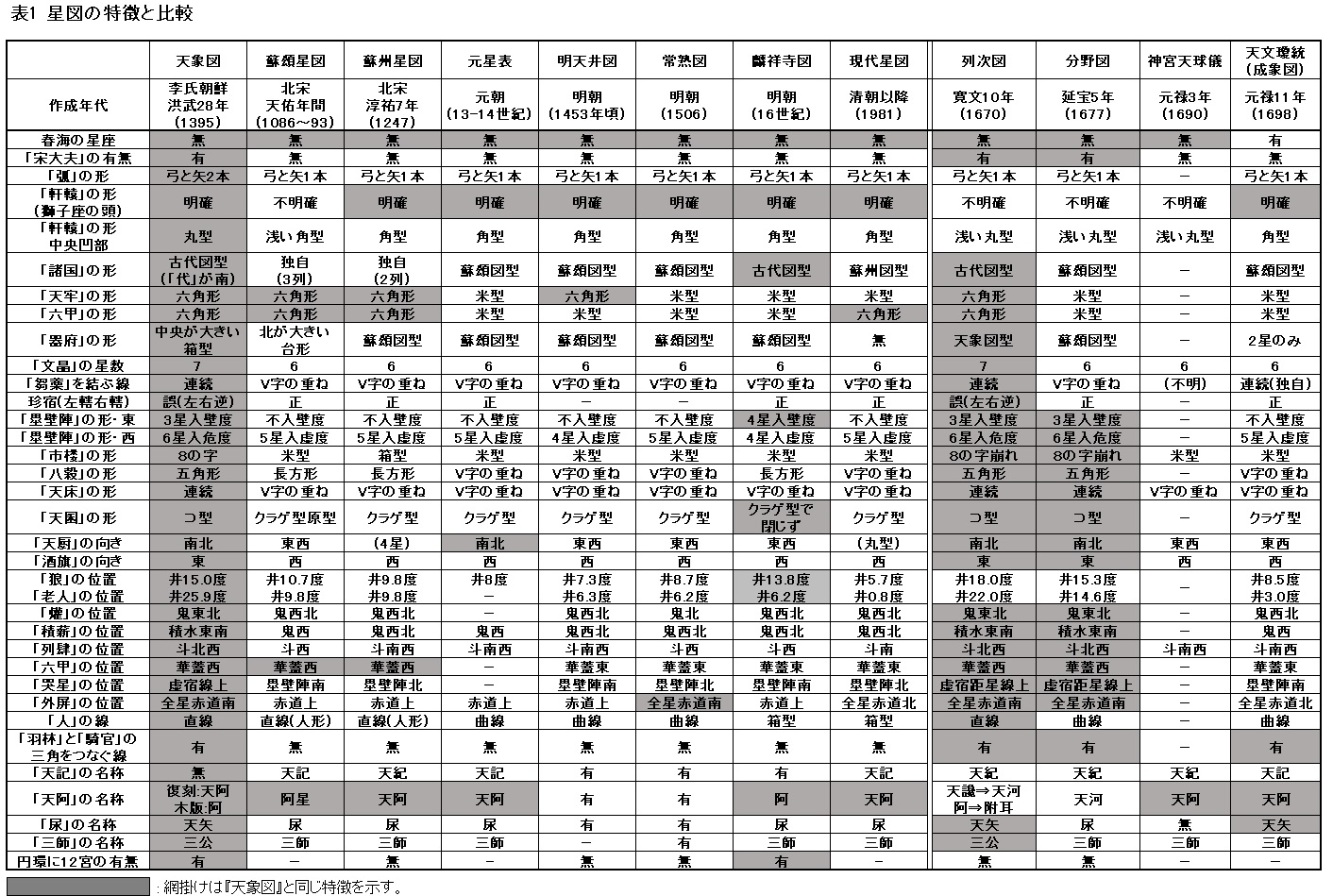

江戸時代の渋川春海は最初『天象列次分野之図』を参考に『天文列次之図』を製作したが、以下の表1のように『天文分野之図』では中国本土系の星図を取り入れはじめ、『天文瓊統』の星図では『天象図』の影響はほぼ無くなっている。

【以下は筆者著「渋川春海の星図の研究」数学史研究 (231号) p.6 より】

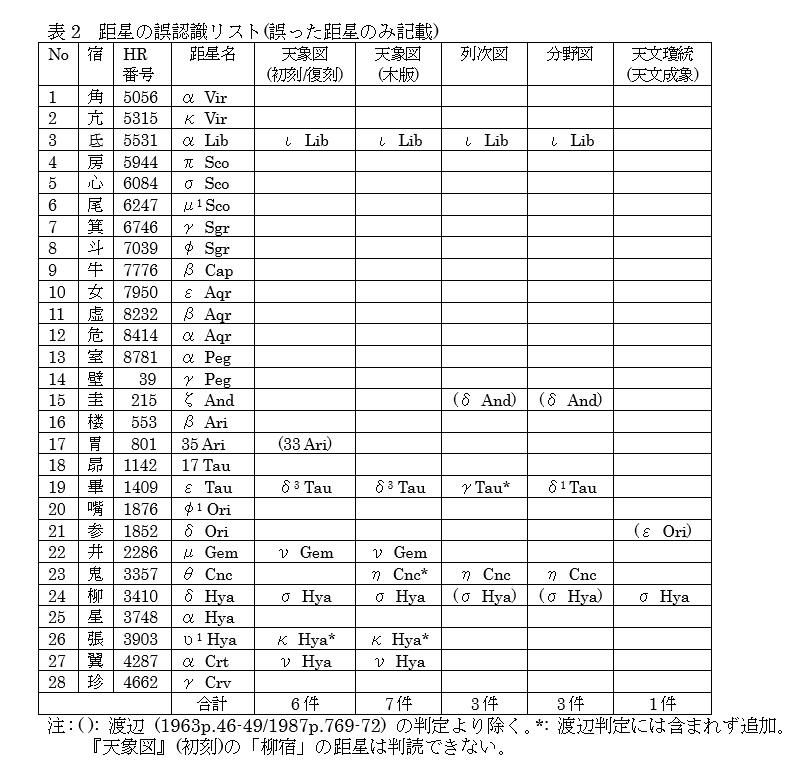

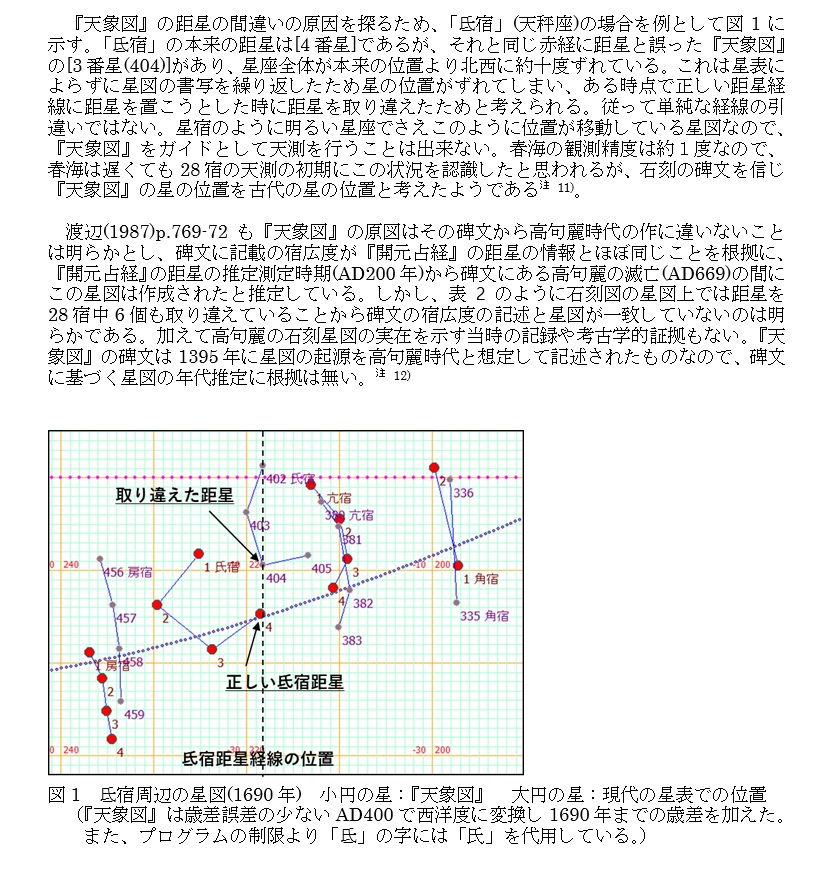

その理由は『天象列次分野之図』の距星の間違いや位置の誤差が大きいことが挙げられる。渋川春海は表2にあるように「列次之図」製作時点でいくつかの距星の間違いを修正している。しかし以下の図1にあるように、星図の基盤となる28宿のなかの一つ「氐宿」(西洋では天秤座)でさえ星座全体が10度近くも移動している。明るい星座でこの誤差なので、この星図を使い天体の位置測定はできない。

従来このように星図の距星の位置が不正確なので、碑文に記述されている距星の位置と同じとみなし、碑文にある距星の位置で年代推定がされてきた。しかし、以下にあるように28宿のなかで6~7個の距星を間違っている時点で、碑文の記載値と星図が同等とはみなせない。碑文の位置で星図を描いたのであれば、図1のような間違いは起きない。碑文は15世紀の石刻図製作時に星図を古く見せるため起草されたものである。また宿度経線についても、石刻時に碑文の値で引かれ、それに沿って28宿が描かれた可能性がある。

筆者は『中国古代星図の年代推定の研究』数学史研究 (228号,2017)で、星図の特徴を用いて年代推定を行い、『天象列次分野之図』の原図は、晩唐(AD900頃)の中国星図が朝鮮に渡り改版を加えられたものと推定した。中国古代・中世星図想定系統図を参照。

また『天象列次分野之図』の「奎宿」距星の位置は春分点から東に約3度(赤経357度)のところにあり、年代的にはAD850年ごろとなる。この値も『天象列次分野之図』の原図が晩唐の星図であることを示している。

【以下は「渋川春海の星図の研究」数学史研究 (231号) p.10 より】

【以下は「渋川春海の星図の研究」数学史研究 (231号) p.9/11 より】

|