1. はじめに

2. 天文暦法の研究がされていないことを示す例1 「出差の理解」

暦を作るためには,太陽と月の黄経が一致する日時を求める。太陽と月は円運動ではなく楕円運動を行っているので,その変動分を調整する必要がある。太陽の黄経は中心差の分で補正するが,月の黄経は中心差の他に太陽からの影響(出差とよぶ)も大きい。藪内清は「月の運動について,ギリシアの天文学者プトレマイオスが発見した第2の不等〈出差〉は,中国ではついに発見されなかった。」としている。さらに,平山清次(1979)p.83や広瀬秀雄(1979)p.38などでも同様に,理論上の中心差と月の暦法の定数を比べている。これらにより,日本では,中国暦法では出差は発見されなかったと一般に理解されている。

しかし,薮内清(1990)p.309-310では具体的に以下に詳細な記述がある。

二. 月の運動の不等

日行の不等とともに,前二世紀のヒパルコスは月行の不等を発見した。月の場合には,その不等の主要なものは中心差(やはり円運動と楕円運動の差)だけではないが,ヒッパルコス時代に知られたのはこれだけで,二世紀の天文学者プトレマイオスはさらに出差(evection)を発見した。いま月の真黄経をλ',平均黄経をl',平均近地点離角をg'とすると,

λ'=l'+22640" sin g' -----中心差

+ 4586" sin (2D-g') -----出差

D =l'-l : 日月の離角(elongation)

∴ D= 0°:経朔(mean conjyunction)

D=180°:経望(mean opposition)

この二つの不等を考えると朔望時にはいずれも2D=0°となり,λ'=l'+a' sin g'の形となり,朔望時だけに月の観測を行うばあいは,中心差と出差の区別を発見することが困難になる。プトレマイオスは,上弦および下弦における月の観測を行い,初めて出差の発見に成功したのである。しかし,中国では,その長い歴史を通じて,出差の発見は行われず,最後まで中心差に相当するものだけが取り扱われた。

|

この文章を普通に読めば中国暦法では中心差しか用いていないように思えるが,数式を素直に考えれば「中心差に相当するもの」は「中心差(22640" )-出差(4586")」である。したがって,中国では出差を,識別(区別)していないだけで,数値的には考慮しているのである。しかし,薮内清/中山茂(2006)p.23にも「授時暦儀によるとその最大値を5.42としているが,これは現在の中心差と比べかなり少ない。」とある。現在の中心差のみの値は6.29である。授時暦の値と比較するには授時暦の値の算出方法を考慮し,次の式で計算した値と比較する必要がある。

(22640-4586)/3600/12.19(平均相対速度)x13.36875(月の平均速度)

= (6.29-1.27)/12.19(平均相対速度)x13.36875(月の平均速度)

= 5.02 x 1.10 = 5.50(5.42と1.5%の差)

したがって,授時暦の最大値は現代の理論値(中心差-出差)とほぼ同じである。

出差については他の宣明暦のような中国暦法も同様に考慮されている。中国の暦法については,このような基本的暦定数についても理解/研究されてはいないので,現代の学者が春海が算出した貞享暦の暦数の出典を検討することは無理だった。現代の天文学者が中国の暦法を知らずに,「中国暦法では出差は発見されなかった」という文章を読めば,低級な天文と理解してしまうが,実際には現代の理解が低級なのであって,中国の暦数は現代の定数とかわらない値を採用していたのである。

3. 天文暦法の研究がされていないことを示す例2 「古代の北極星」

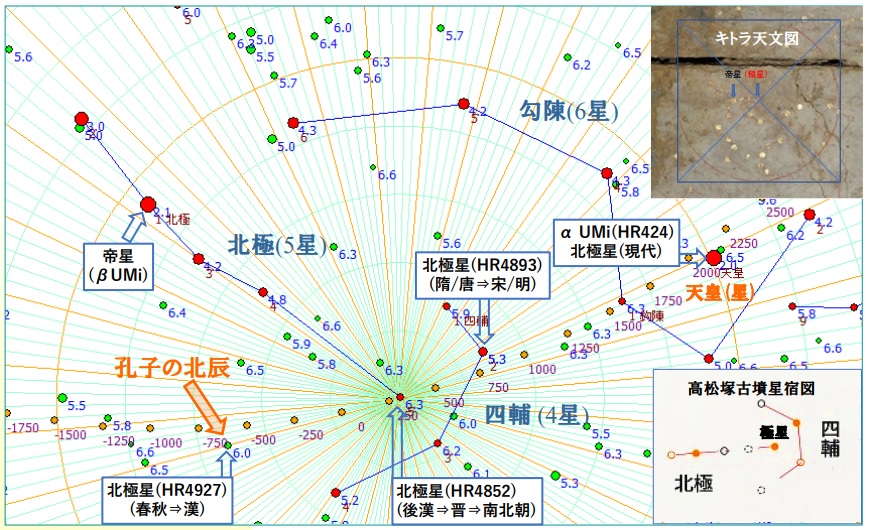

福島久雄著『孔子の見た星空』(1997)が孔子の見た「北辰は天極である」としているのを問題と思いいろいろ調べて論文も書き,このHPにもUPしている。しかし,「北辰は天極である」と考えているのはこの本だけでなく,現代の天文学者の普通の考えであるようだ。(香西洋樹著「シェークスピア星物語」(1996)など。この本が『孔子の見た星空』の種本。) 唐の時代に中国から伝来した北辰信仰の北辰も北極と考えている。(同書など) 日本に北辰信仰が伝来した時代,唐では5.3等星(HR4853)の北極星があったことも知られていない。「北極星は明るい」を真理として,無条件にそれが科学として信じているのである。(信仰に近い) 逆に孔子の北辰を北極星と考えることが非科学的であるらしい。

これらの「思想」が生まれた原因は古代の北極星を研究した天文学者が,古代の北極星を「明るい星」を根拠に帝星に同定した能田忠亮以来いないからだ。国会図書館で「北極星」で論文を検索してもヒットしない。「北辰は天極である」の根拠は「北極星は明るい」ということだけで,それは研究から導かれた結果ではない。唐の時代の北極星が5.3等の暗い星であることだけで,「北極星は明るい」という考えは否定され,それから生まれた「北辰は天極である」に根拠がないことも明白である。「北極星は明るい」というのは,現代の北極星[αUMi]から生まれた発想でしかない。

日本への北極星の伝来は,「飛鳥時代の宮殿の正方位化は天皇の出現を意味する」に書くように,舒明天皇の時代の第一回遣唐使(630⇒632)によると考えられる。この時,北極星による方位測定法と宮殿都城の造営思想(天子南面)も伝来した。皇極天皇の時に造営された飛鳥板葺宮(643)は,約20°西に向いていた「飛鳥岡本宮」(630)の土地を整地造成して,真北に向けて正方位で建てられている。皇極天皇は初めて四方拝も行っており,皇極という名前は皇の極(きわ)みであるが,北極星も感じられる。実際にはこの名前は,大極殿(舒明天皇の百済宮)で最初に即位した天皇であることによるのだろう。乙巳の変(645)も北極星やその思想の伝来に伴う天皇が政治を行う政治改革の途上で,起こるべくして起きた事件だろう。現代の天文学者が北辰信仰の北辰が天の北極だとしていたから,このような謎はこれまで解けなかったのである。能田忠亮でさえ唐宋代の北極星[HR4893,5.3等]の存在は認識している。

4. 天文暦法の研究がされていないことを示す例3 「なぜ帝星が古代の北極星と信じられているのか?」

なぜ帝星が古代の北極星と信じられたのかの理由を探る。それにはまず,「北極星」の定義を明確にする必要がある。「北極星」は和製熟語であり,中国ではこの言葉が明治の頃に輸入されるまで「極星」とよばれていた。極星には文字通り「極の星」(Pole Star)という意味しかない。日本人がイメージする北天に輝く明るい星ではない。したがって,極星は天極の6.5°以内に近づいたことのない帝星に与えられる名称ではない。

なぜ北極星と信じられたのか分析するために,中国の古代天文学の権威である薮内清著『中国の科学と日本』(1978) p.51-52の古代の北極星に関する記述をそのまま引用する。

『周代から漢代におよぶ古代には,中国で編纂された『周髀算経』という書物では,こぐま座のベータ星*,すなわち中国で帝星と呼ばれる星が北極星にあてられていた。この星も,八世紀半ばのころには北極から10.9度も離れていた。後漢のころ以後は,この帝星にかわって北極に近いと考えられたのは紐星とよばれる星であった。この星が何であるかは,あまりはっきりしない。中国の文献によると,西暦500年ごろにこの紐星が北極から1度あまり離れているという記事がある。この記事によって,当時このあたりに明るい星があったかどうかを確かめて見ると,現在の北極星ほどのあかるさの星は全く見当たらない。中国で天枢とよばれる5.2等級の微星がやっとその辺りにあって,これを紐星にあてる他に方法はない。この星ならば500年ごろ北極から1.6度離れていて記事とほぼ一致する。この天枢を北極星と考えることは,唐から宋の時代まで行われていたことで,したがって聖武天皇時代の中国でもそうであった。』(*おおぐま座アルファの誤植を訂正した。)

この文章から,年代による北極星の変遷への彼の理解が以下と分かる。

(1) 『周髀算経』で北極星にあてられているから,漢代までの北極星は帝星。

(2)後漢からAD500年までは紐星。しかし,どの星かはっきりしない。

(3)AD500以降は唐で天枢と呼ばれる星。(HR4893)

まず,(1)は『周髀算経』にあるからとするが,その原文は以下である。

「正極之所游,冬至日加酉之時,立八尺表,以繩繫表顛,希望北極中大星,引繩致地而識之。」これは,「周極星を使うインディアンサークル法と同等の方法」の手順であり,本文後半の「表(棒)の先に縄をつなぎ,星座北極の大星を望み見て,縄を地面まで引いて印をつける。」にある大星を「北極(中大)星」と理解していることになる。「北極星」という固有名詞は古代中国には無い。ここでの北極は,『晉書』天文志にある,帝星が含まれる星座名である。『周髀算経』では帝星を単に「星座・北極の大星」(星座・北極の明るい星)としており,北極星と解釈するのは誤りである。本当に北極星であれば大星ではなく極星と明記される。このように『周髀算経』を根拠としているが,実際には『周髀算経』に帝星が極星とは書かれていない。

(2)からは,『晋初』,『隋書』や『宋史』天文志で紐星と呼ばれている星を極星として認識しているが,彼の持っている星表には載っていなかったことがわかる。彼らがこの時代に同定に用いていたBOSS星表には,AD500年頃までの極星であるHR4852や春秋から漢代のHR4927は掲載されていない。

(3)では,AD500頃天極から1度余りはなれた紐星をHR4893とするが,この星も当然HR4852である。「後漢のころ以後は,北極に近い紐星」と書いているように,HR4893が天文志でいう紐星ではないことは彼も認識していた。AD500の天極を中心に見れば真逆の星を,無理に同定したのである。『宋史』天文志[彙編・第三冊] p.820に紐星は,後漢の頃にほぼ0°,AD500年で約1°,宋代で4.5°とある。これはHR4852の去極度にほぼ一致する。

【AD300年の天極付近の星図】

以上のように,中国の古代天文学の権威でも帝星が古代の北極星と信じた理由は,「北極星」という呼び名が中国古代にあったと誤解していたこと,そして,同定に用いていた星表が貧弱だったことである。彼がもし「The Bright Star Catalogue」(3版,1964)などを使っていれば,晋代を中心とする北極星(HR4852)や孔子の見た北極星(HR4927)をこの時に見つけていたのである。

これらの天文学の権威の誤った解釈が,古代の天文を研究する天文学者もいないため,見直されることもなく現代でも続いているのである。

5. 天文暦法の研究がされていないことを示す例4 「漏刻台と占星台」

6. 天文暦法の研究がされていないことを示す例5 「渋川春海の授時暦による改暦」

以下は中山茂著「日本の天文学」(1972,岩波新書)p.49-50にある,春海の暦法の情報源と周りの状況を記述した部分の抜書である。ここでは,その誤っている点をあげる。現状でもこの内容とほぼ同じ内容の暦の解説書が多い。

|

世間に普及する毎年の頒暦や,年代記にあらわれる干支と月の位相その他の要素から,その背後にある暦法を再構成することは,まったく不可能というわけではないが,まず至難のわざで,それからはある程度の暦の良否を推定できるにとどまる。したがって,計算の方式を書いた暦書を入手しなければならない。

寛永二十年(1643)に朝鮮の客,螺山(らざん)なる人物が江戸に来て,暦学について岡野井玄貞と討論し,十日ばかりの短い滞在期間ではあったが,その奥秘をほぼ伝えた,と『春海先生実記』に出ている。春海はその玄貞に暦学を学んだのである。

螺山がどんな内容を伝えたかは知る由もないが,朝鮮では十五世紀の李朝天文学の最盛期に『七政算内篇』を出し,授時暦研究の立派なテキストとなっている。明末には中国の暦算学の伝統がいちじるしく衰微していたので,当時,朝鮮に範を求めたことは正しい選択であったといえよう。

また,『元史』には律暦志には授時暦経が載っており,その訓点版が寛永十二年(1672)に刊行されている。そのほか,小川正意『新勘授時暦経』および『同立成』(1673)や安藤有益『再考長慶宣明暦算法』(1676)が刊行されている。そして,算聖積孝和(?-1708)も,授時暦の算法を検討して,延宝八年(1680)に『授時暦発明』を書いている。

このように春海以外にも暦法研究者が多くあらわれ,彼らはみな改暦を志向していたものと考えられる。そのなかで春海のみが改暦遂行者の栄を獲得したのはなぜか。(以下略)

|

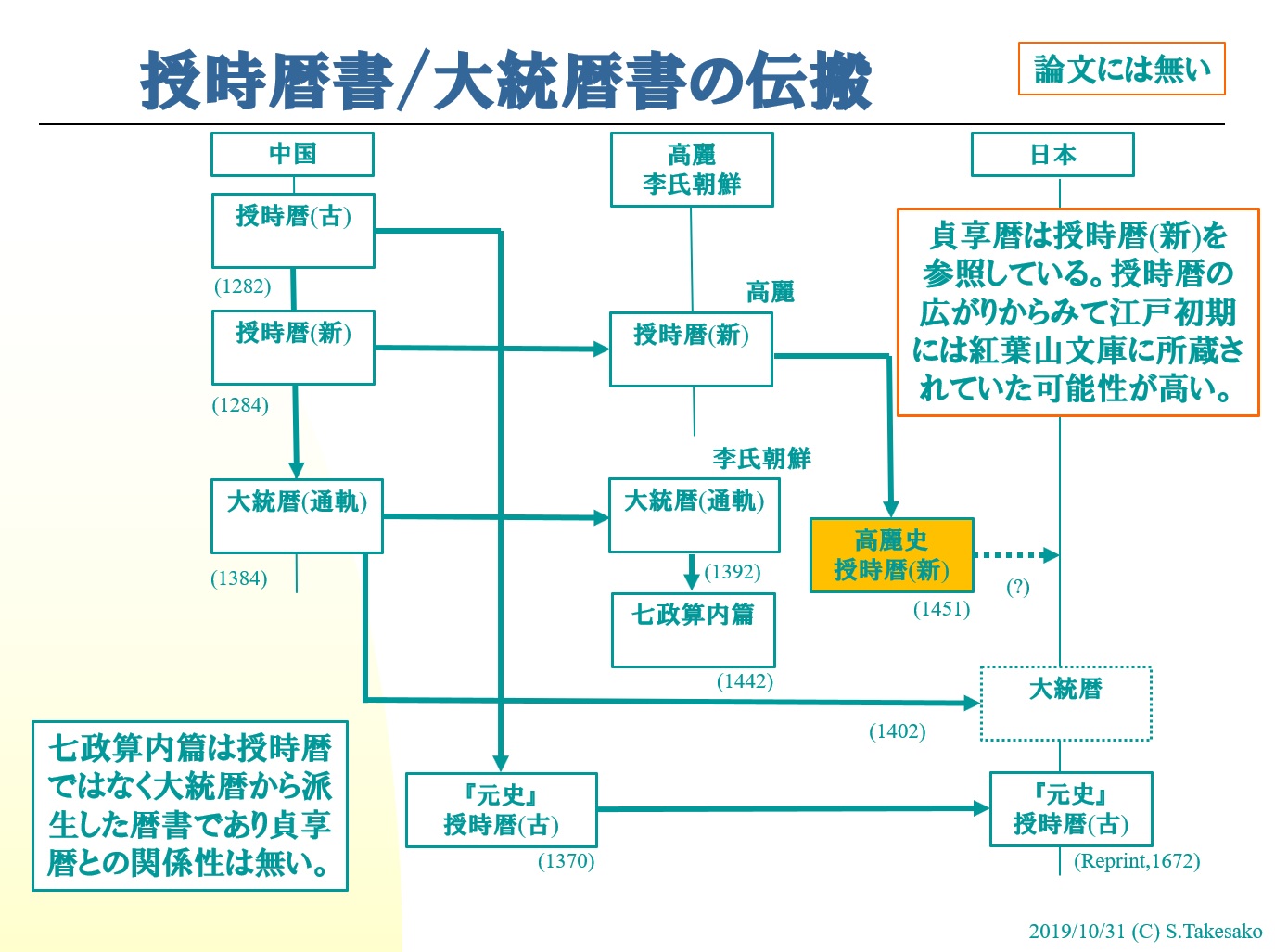

① 「計算の方式を書いた暦書を入手しなければならない。」としているように,暦法を調べるためには暦書が必要である。春海はその暦書を『元の授時暦』としているので,その版を入手しないと研究できないわけである。本文では「李朝天文学の最盛期に『七政算内篇』を出し,授時暦研究の立派なテキストとなっている。」としているが,李朝の宗主国・明から授けられた暦は『大統暦』であり,『七政算内篇』は『大統暦』から派生した暦書であり,『授時暦』のテキストではない。『七政算内篇』が『授時暦書』であれば,『大統暦書』も『授時暦書』ということになる。明確な区別が必要である。これは著者が具体的に個々の暦法を研究していないから生じることである。春海も『大統暦書』は区別している。本文冒頭の文にあるように,同名の「暦書」がないと計算方法は検討できないのである。

② 授時暦は施行されてすぐに暦数が改版されている。貞享暦の暦数から,春海の参照した『授時暦』は改版後の『授時暦(新)』である。『元史』律暦志の授時暦経は改版前の暦書である。改版後の暦法は中国には現存せず,李氏朝鮮の前の王朝の年代記『高麗史』に載っている。春海がどこから『授時暦(新)』を得たかは不明である。「授時暦(新)」の日本伝来のルートが不明なことは知られていない。現在日本で『授時暦書』と考えられている『元史』の版は,実は旧版の『授時暦(旧)』だったのである。

③ 岡野井玄貞が螺山から習ったと『春海先生実記』に書いてあるのは『暦法』ではなく『七政四余』である。『七政四余』が何なのか,中国の占星術を識らない昭和の天文学者や科学史学者には不明だったが,「渋川春海と七政四余」(2020)で発表したように,現代では,ネットで調べると『七政四余』は「占星術」であることがすぐ分かる。春海の弟子・谷秦山が春海の言をまとめた『壬癸録(三)』p.55にも(宋代の)『草木子』という書物によると,星術(占星術)は七曜四余で得失を定め,「先生曰岡野井玄貞学此韓人極錆」(岡野井玄貞学は韓人から学び極めて詳しい)と春海自身が言っている。実は,春海関係の史料の中に『七政四余』で占ったホロスコープが残っている。科学史研究 54巻(2016)p.375にその複写写真がある。岡野井玄貞が螺山から習い,春海に伝わった『七政四余』は暦法ではなく,占星術だった。そもそも授時暦に「四余」の計算方法はないから,授時暦と『七政四余』は関係ない。春海関係の文書に残されたホロスコープは七政四余の占星術書原典『張果老星宋大全』に載る占文がそのまま書かれている。これが岡野井玄貞が螺山に伝授された占星術『七政四余』である。現代の科学史家や暦学者は『壬癸録』も読まずに螺山と春海の繋がりを勝手に想像しているだけである。

④ 後半の部分は多くの人が春海と争ったように書かれているが,元史の授時暦経が発刊されたのが1672年に対し,春海の授時暦による改暦願いは1673年であり,2年後の1675年には日食の予報の失敗により授時暦での改暦を断念している。「元史の授時暦経の発刊からの授時暦ブーム」と春海の改暦は関係が無い。1675年には改暦候補として授時暦は落第していたのである。

⑤ 授時暦は春海の前の世代から日本で広がっていた。授時暦による改暦の暦書は春海が編纂したように思われているが,同じ『壬癸録(三)』p.61-62(7丁,能田忠亮著『暦 増補版』(1966)p.95-97に現代語訳あり)には、春海自身の言がある。

|

(概略)『改暦を目指す保科正之(正之と略す)が授時暦を用いた改暦を家臣の安藤市兵衛(有益)・島田覚右衛門(貞継)の両士に命じ、「両士授時の法を用いて暦成る」としている。この時春海は監督役だった。このあと、新暦の計算の起点である暦元を授時暦の元朝の時代から江戸時代に変更する問題が持ち上がった。島田は分からずに出てこなくなった。春海は以前朱子学者中村惕斎から計算法を聞きいたのを思い出した。安藤は問題の解決法を知る春海に教えを請うのを拒んだが,正之の注意により,安藤が春海からならい暦書を完成した。』

|

つまりこの会津藩の二人は授時暦を独自に学んでおり、授時暦による改暦に必要な暦書を整えた。また,この記述から分かるように,春海も授時暦の知識を持っていることを少しも特別と考えていない。この他,中村惕斎などその時代の暦学者は授時暦を識っている。このように,授時暦は奥秘ではなく,大抵の暦学者は識っていた。「授時暦は螺山ルートで玄貞に伝わり,その教えを受けた春海が授時暦による改暦を進めた」という安易な構図は完全に間違いである。

これからも,李氏朝鮮の『七政算内篇』や暦法は春海の「授時暦による改暦」と全く関係ないことが分かる。全て『七政四余』を暦法と推定したことに始まる根拠のない想像から生まれているのである。朝日日本歴史人物事典ではさらに凄い。

|

「岡野井玄貞」朝日日本歴史人物事典(1994)

「生年:生没年不詳 江戸前期の医者,暦算家。京都の人。寛永20(1643)年7月,朝鮮の通信使が来日したとき,江戸におもむいて,正使,副使に次ぐナンバー3の儒者としてきた螺山に面会を求め,暦法,特に中国の伝統的暦法の最高傑作である元の授時暦について根掘り葉掘り聞きただした。螺山,玄貞ともに大した人物でもなかったが,当時李朝の科学技術の水準は明代の中国をも抜くものがあり,一方日本の知的水準は低かったので,玄貞を介して授時暦が伝わるルートができた。玄貞の弟子に初代天文方となった渋川春海があり,授時暦を真似して,邦人の手による最初の改暦が貞享年間(1684~88)に成立した。(中山茂)」

|

これは上記『壬癸録』の改暦書ができるまでの過程を読んでいれば生まれることが無い想像である。『壬癸録』では,授時暦による改暦書を編纂したのは春海ではないと春海自身が語っているのである。春海の凄さは授時暦での日食予測が失敗したあとの,イスラム暦法書である回回暦書などを取り入れて貞享暦を作り上げるまでの過程にある。それが研究されずに不明だったので,時差の導入以外は「授時暦をまねた」だけの暦法とごまかしてきたのである。

7. 天文暦法の研究がされていないことを示す例6 「古代星図の年代推定」

8. 日本古代の天文暦法が研究がされていない理由

日本の天文学者により古代の天文暦法が研究がされていないのは,先に書いたように,日本の天文暦法は中国から輸入したものを使用していたに過ぎないとされており,また,天体力学を知らず,ケプラー運動も理解していなかった時代の天文暦法の研究そのものに価値が無いと考えられているからである。なので,日本では上記の出差のような低レベルの話が何十年も続いている。また,符天暦で造暦されたことが判明した『七曜暦』や,『キトラ天文図』のような装飾図ではなく,より古い星図の写しと推定される『格子月進図』が研究もされずに放置されてきた。逆に考えると,古代日本の天文暦法は手のつけられていない研究課題の広がる未開の地なのである。

参考文献

薮内清 「改訂増補 中国の天文暦法」平凡社(1990)

薮内清/中山茂「授時暦 -訳注と研究-」アイ・ケーコーポレーション(2006)

平山清次 「授時暦の研究大要(1942年の講義録)」明治前日本天文学史p.75-91日本学士院編(1979)

広瀬秀雄 「授時暦と大津神社暦算額」数学史研究82 p.27-50 (1979)